お面かぶりと九品仏浄真寺

せたがや地域風景資産 #3-9鷺草伝説ゆかりの奥沢城趾のある風景

奥沢7-41-3九品仏浄真寺といわれるのは、阿弥陀仏如来像を三体ずつ三つのお堂に納めた三仏堂からきている。三年ごとの「お面かぶり」は都の郷土芸能に区内唯一指定されている。長い参道の向こうに見える茅造り総門、常盤伝説に由来するさぎ草園など見所が多い。奥沢城址に建てられた寺で寺域に土塁が残っている。(せたがや百景公式紹介文の引用)九品仏の参道はNo.98-1で紹介しています。

1、奥沢城と鷺草伝説

浄真寺の境内はかつて奥沢城でした。

世田谷には招き猫の豪徳寺に九品仏の浄真寺という個性的で有名なお寺が2つあり、どちらもせたがや百景に選定されています。

この二つのお寺には共通した部分があります。それは豪徳寺は世田谷城跡、九品仏が奥沢城跡と、どちらも敷地が城跡だということです。

大井町線の九品仏駅近くから続く長い参道の先にある総門の脇には松並木があります。このあたりから塀の中を覗くと、高さ1~2m程度の土塁が続いているのを確認できます。これはかつての奥沢城土塁跡で、奥沢城はかつて世田谷領吉良氏の家臣であった大平家の居城だったとされています。

現在の境内では鐘楼から下品堂の裏にかけて、土塁が残っているのを見る事ができます。この土塁は方形に造られていて、三仏堂の裏を通り、墓地と本堂の間を通って、仁王門の線上を通って鐘楼に至ります。

ちょうど一辺が140~150mほどの方形となり、この部分が本郭部分で、外郭部分は北が九品仏川に沿っていて、東は東門を出た先の道付近、南は九品仏広場前の道の南側付近、西は駒八通りの東側だっただろうとされています。

残念ながら本郭部分の土塁以外は痕跡を見つけるのは難しいです。

ささやかな痕跡しか残っていません。

築城年代に関しては天文20年(1551年)に吉良頼康から大平清九郎にこの付近の地を領地とする文章が存在するので、それ以前(14世紀頃)からあったかも・・・とされています。

廃城となったのは世田谷城と同じで天正18年(1590年)に豊臣秀吉の小田原遠征によって北条氏が滅亡した時です。その際に吉良氏は世田谷から逃げ出し、支城であった奥沢城も放棄されました。

その後は荒れ放題となり、1670年頃から跡地を利用して九品仏浄真寺が建てられていきます。

花が小さいので写真を撮るのは大変です

奥沢城といえば鷺草伝説(常盤伝説)の舞台となっていることで知られ、第三回のせたがや地域風景資産では鷺草伝説や奥沢城址にスポットが当てられて選定されています。

鷺草伝説は世田谷の古典文学「名残常盤記」に書かれていた物語です。ここ奥沢城の城主の娘であった常盤の話になり、飼っていた白鷺を縁に世田谷城主吉良頼康に嫁ぐものの、寵愛を一身に受けてしまったために他の側室から妬みをかってしまいました。

側室らは陰謀を試み、その陰謀にはめられてしまった常盤は自害してしまう・・・といった悲劇的なお話です(常磐塚の項を参照)。

この話には白鷺と鷺草が出てくるのですが、かつてこの地には世田谷区の花となっている鷺草が自生していました。特にこの界隈は大きな池があり、湿地帯が多かったので、鷺草が多く自生していたそうです。

この鷺草伝説やかつてこの地域に多く自生していたことを踏まえて、仁王門を入ってすぐ右側に小さな鷺草園が造られています。花の開花期は7~8月頃です。小さな花なのでちょっと高さ的に見にくいかもしれません。

校舎の壁をつかった巨大な壁画となっています。

また浄真寺の北側にある八幡中学校の校舎には大きな鷺草伝説をテーマにした絵が描かれています。伝説に出てくる常盤姫と文が足に結ばれた鷺が飛んでいる絵といったところでしょうか。

この八幡中学校は、かつて八幡小学校と同じ場所にありました。八幡というのは奥沢神社の旧称です。本来なら奥沢地域の小・中学校は八幡小、中学校が本筋となるのですが、現在では新しく奥沢小、中学校ができてしまい、おまけに八幡小学校の住所が玉川田園調布、中学校が等々力となっているので影の薄い状態です。

奥沢神社の祭礼を訪れたらそのことがどうも納得がいかないようで、奥沢の伝統行事である大蛇のお練りは奥沢小学校ではなく、八幡小学校の生徒に引き継いでもらいたいのに・・・と、役員の老人がぼやいていたのが印象に残っています(笑)。

2、浄真寺境内1(総門~開山堂)

参道の先に案内板と総門があります。

九品仏浄真寺の歴史は奥沢城が廃城になった約85年後に始まります。寛文5年(1665年)にこの地、奥沢新田村の名主七左衛門が寺地として申請し、延宝6年(1678年)に珂碩上人(かせきしょうにん)が越後の泰叟寺からこの地に移住し、浄真寺を開山しました。

ただこれでは寺地の申請から時間が空きすぎるので、実際は珂碩上人が弟子達に指図して草堂の建立や寺院としての整備を行い、準備が整った延宝6年に珂碩上人が移住してきたようです。

なぜこの奥沢だったのか。当時、奥沢新田村が奥沢村から独立し、開村に伴って檀那寺が必要だったのと、ちょうどこの時期に寺地を欲していた珂碩上人と、そして大きな寺を興すのに都合のいい広い城跡があったという思惑や偶然が重なったからのようです。

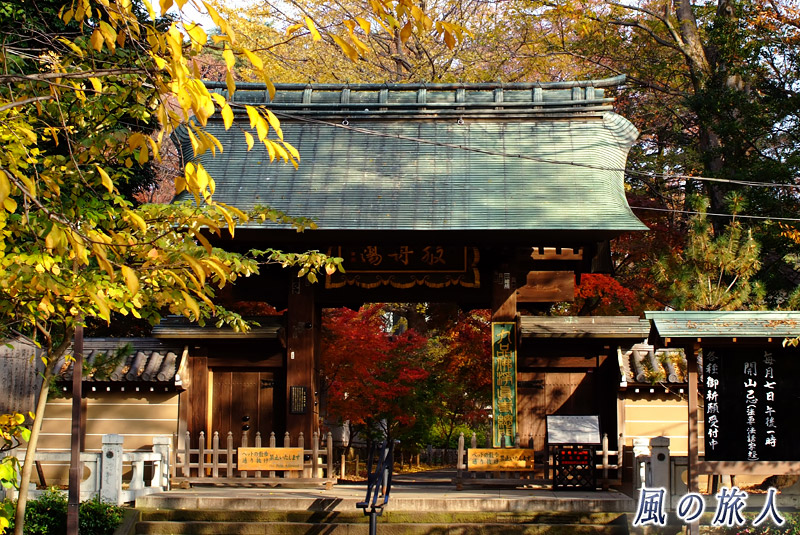

シンプルながら趣のある門です。秋には紅葉が背景となり美しいです。

参道から進んでいくと、まずは総門をくぐる事になります。総門は九品仏クラスのお寺にしてはちょっと小さいかなと感じるシンプルな高麗門です。

建築年代については、文政年間以降に建て替えられたという事以外は不明なようです。屋根は昭和57年に茅葺きから銅板葺きに換えられています。

屋根の美しい曲線と門に掲げられている額字や表札の厳つい文字が対照的で、柔らかさの中に凛とした感じがあるとでもいうのでしょうか。多くの人がこの前で写真を撮っています。

とりわけ紅葉の時期は背景の木々が美しいので絵になっている感じです。

楼門の正面にあり、車も通行できる門です。

門はもう一つ、仁王門の正面に東門があります。境内の配置的には正面だし、道路に面していて車の出入りができるようになっているので、こちらの方が総門っぽいのですが、昭和の初めの玉川全円耕地整理事業の際に新しく出来た道に対して利便性をよくするために造られました。

参道の門に比べると、車の通りがいいように背が高く、屋根はシンプルな瓦葺となっています。

モミジなどの木々が美しい道です。

総門から入ると、右手に閻魔堂とお守り売り場が合体した建物と、六地蔵、延命地蔵が乗っている江戸十夜講の三界万霊塔が並んでいます。

この付近はモミジが沢山植えられていて、近年庭園風に整備されたのもあり、紅葉時は美しいモミジの小道に変身します。

不用意に近づくと閻魔様ににらまれます。

閻魔堂は特に特筆する事もないようなごく普通の建物です。でも面白いのが、参道を歩いていると閻魔様の顔は見えないのですが、建物に近づいていくと、上から睨み付けるような顔が表れるようになっています。

閻魔堂に入ろうとしてビックリして腰を抜かす人は・・・、さすがにいないと思いますが、建築の知恵というか、なんかうまく造られているな~と感心してしまいます。

奪衣婆は閻魔様よりも不気味かも・・・

閻魔大王座像は像の高さが216cmと大型の像です。製作は江戸時代で、寄木造りの漆地に金箔で装飾が施されています。

閻魔大王の右横には「葬頭河婆(そうずかば)=奪衣婆(だつえば)」が置かれています。ある意味閻魔様よりも不気味な姿です。・・・って、そういう役割の方でしたね。

狭い堂内で双盤念仏が唱えられます。

不動様が28日、大師様が21日などと毎月決められた縁日があります。閻魔様の縁日は16日となり、1月の初閻魔と7月、或いは8月のお盆の時は、いわゆる地獄の釜が開く特別な日となり、盛大な縁日が行われるところもあります。

ここ九品仏では閻魔の日に縁日が行われることはありませんが、1月の初閻魔、8月の虫干大法要の時に堂内で双盤念仏が唱えられます。

双盤念仏というのは、直径50cm程の吊るされた鉦を叩きながら引声念仏を唱える念仏です。リズムをとりながら双盤をたたき、抑揚をつけて唱えるので、念仏によっては神楽的だったり、インドネシアのガムラン演奏っぽかったりと、ちょっと面白く、また神秘的に感じます。

天保4年(1833年)のもの。

閻魔堂の隣にある六地蔵は天保4年(1833年)に芝伊皿子町の石工が寄進したもののようです。古びた風合いがなかなかよく、雰囲気の良い六地蔵様です。

このお地蔵さまは台座部分が高くなっていて、結構高い位置から見守っていてくれます。お地蔵さまといえば低い位置によくあるので、少し珍しく感じます。また台座の前面に御道具講中と書かれているのが目に止まります。

文政4年(1821年)のもの。

十夜講三界万霊塔は文政4年(1821年)のもので、当時の江戸十夜講に参加した人々によって寄進されています。

十夜講とは浄真寺の3つの大きな法要の内の一つ、十夜法要に参加する講の事で、十夜法要では双盤念仏を唱える法要が行われます。

浄真寺の双盤念仏は奥沢派と呼ばれ、この界隈(世田谷、大田区周辺)に強い影響力を持っていました。江戸時代に始まり、明治末期には爆発的に流行しましたが、現在では行っている寺自体も少なく、区内ではここの他には喜多見の慶元寺ぐらいでしょうか。

浄真寺でも以前は3日間、双盤念仏が唱えられる十夜法要が行われていましたが、今では一日だけとなってしまいました。

一階部分が事務所になっています。

8月16日の虫干大法要の日には寺法の展示や掛け軸などの

閻魔堂の前の道を進むと、紫雲楼と呼ばれている大きな楼門のある広場に出ます。

楼門の前の方には近代的な建物の開山堂があります。2階部分には開山の珂碩上人が祀られた祭壇があります。

この建物は一般的な施設でいう管理棟といったもので、1階部分には事務所がありますので、もし何か困ったことがあれば訪れるといいです。

普段は立ち寄ることはないかと思いますが、8月16日の虫干大法要の際には2階に珂碩上人の書や古い道具など寺宝が展示されます。掛け軸が壁にずらっと並べて吊り下げられている様子はなかなかの光景です。

奥沢神社の旧本殿を改築したものです。

開山堂の西側、本堂の手前の土塁の上に三十三観音堂があります。これは法華経の普門品にある三十三身に基づいて、観音様を三十三種並べたものです。

堂の周囲には沢山の観音様の石像が並んでいて、季節や光加減によっては少しメルヘンチックな感じがします。

この堂は奥沢の氏神である奥沢神社の旧本殿だった建物を改築したものです。奥沢神社が改築される際に処分先に困り、行き場がなかったために、ここへ持ってきたそうです。

3、浄真寺境内2(楼門と鐘楼)

木々に囲まれた立派な楼門があります。

閻魔堂の前の道から左に曲がると現在「紫雲楼」と呼ばれている大きな楼門(仁王門)が現れます。見上げる程大きな門は荘厳華麗で区指定有形文化財に指定されています。

かつては世田谷区内で唯一の楼門だったようですが、近年慈眼寺に今風の楼門ができました。時代や寺の規模が違いすぎるので比べようがないのですが、やはり貫禄ということでいうならこの楼門は世田谷一というか、東京の中でもそこそこの規模と風格を誇っています。

とりわけ周囲に適度なスペースと木々が多いといった立地の良さが楼門を際立たせているように感じます。

大きな屋根を持ち、ドシッとした佇まいです。

この仁王門は旧奥沢城の土塁に囲まれた境内と外部とを仕切る位置に建てられていて、門をくぐると聖域(西方浄土)に入るような意味合いを持っています。

仁王門の建築は、三間一戸で、入母屋造り、屋根は銅板葺で、石垣積みの基壇の上に建てられています。

建立されたのは寛政5年(1793年)で、屋根以外は大掛かりな修理の痕跡がない事から当時の姿をそのまま残しているようです。屋根は茅葺きだったのを昭和39年に銅板葺にしています。

闇に浮かび上がる姿は迫力があります。

仁王門は上下二層に分かれていて、下層は中央部を通路とし、前面部の左右に仁王像(金剛力士像)を据え、背面の左右には階段が設けられています。

階段部分にさりげなく50cm程の風神、雷神の像がありますが、これらは後の文化三年(1806年)に造られたものです。仁王像と共に玉眼なのがかわいらしいところでしょうか。

光り輝く様子は神々しさを感じます。

普段は扉が閉まっていますが、上層は中央に須弥壇が設けられていて、お面かぶりで有名な阿弥陀如来像および二十五菩薩像が参拝者を迎えるように安置されています。これらの像は全て楼門と共に造られたものです。

須弥壇の扉は特別な行事の時、浄真寺で行事があるときにだけ開けられます。ただ、高い位置にあるし、屋根の下の日の当たらない部分なので、内部は薄暗く、昼間だとあまりよくは見えません。

お勧めなのが、夜のライトアップです。他にライトアップされる日があるのかわかりませんが、新年の時には神々しくライトアップされ、多くの初詣客を迎えてくれます。この光景を見ると、今年一年何かいいことが盛り盛りと湧いてきそうに感じてしまいます。

除夜の鐘の様子。普段は逆光や日陰になるので写真が撮りにくいです。

楼門をくぐったすぐ左側に彫刻が立派な鐘楼と都指定有形文化財に指定されている梵鐘があります。

鐘楼は正確にいつ造られたのか分かっていませんが、江戸時代後期にみられる装飾が多く、また寺伝によれば文化年間頃に活躍した原田磯五郎が手がけたとあるので、江戸時代後期の文化年間頃に建て直されたものではないかと推測されています。

九品仏の象徴である9体の阿弥陀如来が描かれています。

吊るされている梵鐘の方はもっと古く、宝永5年(1708年)の製作で総高156cmの銅製です。制作者は神田鍛冶町の河合兵部卿藤原周徳で、深沢の名家、谷岡家の又左衛門氏が寄進したものだそうです。

鐘の表面には九品仏の象徴である9体の阿弥陀如来が南無阿弥陀仏の文字と共に描かれているのが特徴となっていますが、普段は近づく事ができないのであまりよくわからないかと思います。

4、浄真寺境内3(九品佛と本堂)

楼門から本堂にかけて日本庭園風に整備されています。

楼門をくぐると右手に本堂が見えますが、正面は楼門と逆向きの西側になるので、ぐるっと周りこまなければなりません。

本堂までの参道はモミジの並木となっていて、右手には鷺草の植えられている池や日本庭園があり、とても雰囲気がいいです。こういったモミジの並木や庭園は古くからのものではなく、新しく作られたものです。

方形の大きな建物で、西側を向いています。

本堂は寄棟造り、銅板葺きで、正面、側面とも柱間が5間(約19m)の正方形に近い建物です。

屋根の張り出し部分の長さは更に大きく約27mもあり、建物の全体的な高さもおよそ20mもあります。この大きな屋根を支えるのに複雑な格天井と大きな梁が組み込まれています。

後述する三仏堂も大きな屋根を持っているのですが、雪国仕様といった感じの傾斜のきつい屋根となっています。雪の日に境内で子供を遊ばせる人もいないと思いますが、屋根から勢いよく雪が落ちてくるのでちょっと危ないです。

東京都有形文化財に指定されています。

本堂の入り口には「竜護殿」の額字がかけられていて、堂内には像高281cmと大きな金色の釈迦如来像が安置されています。

開山当時に霊巌寺から移した珂碩上人自作の釈迦像は延享5年(1748年)の火災により本堂と共に消失してしまい、この釈迦像は宝暦10年(1760年)に再建したものです。

本堂に向かって三つの堂が並んでいます。

本堂の対面には三つのお堂、三仏堂が本堂と向き合い、きちんと平行に対を成すように配置されています。

本堂から見て真っ正面が上品堂、その右横が中品堂、そして一番左が下品堂になります。

読み方は「じょうひん、げひん」とそのまま読んでしまうのが普通だと思いますが、「じょうぼん、ちゅうぼん、げぼん」です。もちろん「じょうひん、げひん」の意味もこの字と後述する印相に由来しています。

各棟とも造りは同じで、本堂と同じく寄棟造の銅板葺屋根、大きさは桁行が7間(17.1m)、梁間が5間(10.7m)と本堂に比べて幅は似た感じですが、奥行きは半分程度です。

棟札には、元禄11年(1698年)10月に珂憶上人によって上棟されたことが記されているので、300年以上前の建物となります。歴史ある建物ということで、三仏堂は世田谷区指定有形文化財に指定されています。

本堂に向かって三つ並んでいます。

三体の仏像それぞれに扁額が掲げられています。

三仏堂は名前の通り一つのお堂の中に三体の阿弥陀如来像が安置されています。そして三つの堂を合わせると九体の阿弥陀如来像が安置されている事になります。

九体の阿弥陀如来像はそれぞれ、上品上生(じょうぼんじょうしょう)、上品中生、上品下生、中品上生、中品中生、中品下生、下品上生、下品中生、下品下生と名付けられていて、お堂の配置と同じで真ん中、右、左の順で並んでいます。

一つのお堂に3体とか、5体の仏像があるのはよく見かけますが、3棟全て同じ造りでそれぞれに仏像が3体ずつ安置されているというのは全国的にも珍しい安置の仕方です。

これら九品の仏像から浄真寺が「九品仏」と呼ばれていて、本堂の釈迦像と九体の阿弥陀如来像は都の有形指定文化財に指定されています。

手を前で組む姿勢は上品なようです。頭が青いのは髪を剃っているからだそうです。

この上品とか下品とかの九品仏って何ぞや?という事になるのですが、簡単に書くと仏像の手の形の違いです。

手の形で作る結びの事を印相といい、阿弥陀如来特有の印相に九品来迎印というのがあり、阿弥陀如来が極楽浄土から迎えにくる際に、人間の能力や信仰の程度によって九つの段階に分け、その人にふさわしい印を表します。

つまり上品な人には上品な印を示してくれ、下品な人には下品な印で出迎えるという事です。

ただこの印の形も二通りの解釈があり、ここ九品仏では同じ形、例えば両手をへその前で組む型が全て上品となります。下品は両手が胸と膝に違っている型です。もう一つの解釈は下品の中の上生が上品下生となるといった違う型がセットになったものです。

臨終の際に上品下生の型でお迎えに来られたら、うっ、もしかしたらこれは下品のうちの上生の方かもしれないとなるのでちょっと解釈に困るかもしれません。って、迎えにも来てくれなかったらもっと嫌でしょうが・・・。

九品仏を開山した人です。

中品堂の裏側、ちょうど奥沢城の土塁の北西端というか、聖域の北西端に浄真寺を開山した珂碩上人塔を始め歴代住職の墓があります。

この浄真寺を特徴づける九品仏や三仏堂などの伽藍配置は開山の珂碩上人と弟子の珂憶(かおく)によって成されました。

簡単に書くと珂碩上人が仏像(本尊の釈迦像と9体の阿弥陀如来像)を造り、弟子の珂憶が寺の建設などを行ったといった感じです。

どうも記述を読む限りでは、珂碩上人は仏像を造ったり、住職として仏事などを行う事にかけては天才的だったようですが、寺の経営とか資金を勧請しての建設、お役所の手続きといった事に関してはまるでダメだったようで、見てられないとばかりに行動派の珂憶が協力を申し出て助けていたようです。

世田谷区有形文化財。本堂には多くの仏像が安置されています。

仏像に関しては珂碩上人が出家して間もなくの19才の時(1636年)に梵綱経を読んで阿弥陀如来の願摂を覚証し、九品仏の建立を発願したそうです。

そして霊巌寺僧侶時代の25才頃から製作に取りかかり、20年後の寛文4年(1664年)にようやく一体目の阿弥陀如来が完成します。

その後は珂憶の資金的な援助があって建立が一気に進み、寛文7年(1667年)に九体の阿弥陀如来像と釈迦像が完成します。その後しばらく越後の村上の泰叟寺に住持する事になり、仏像は深川の霊巌寺に置いていきます。

しかし深川は度々水害に遭い、仏像を安置するのに相応しい場所はないだろうかと探しているところに奥沢で寺の募集を行っているのを知ったというわけです。

何時も本堂の前で寂しげに佇んでいます。

延宝2年(1674年)に仏像を移動し、同7年に珂碩上人も移住し浄真寺を開山します。これで一件落着とはいかず、法律的、珂碩上人の性格的にもちゃんとした堂宇の建立は進みませんでした。

元禄7年(1694年)に珂碩上人は他界します。その直前に河内の寺の住職となっていた珂憶が見舞いに来て、その時に本堂や三仏堂などの堂宇を建てたかった旨を話したそうです。

珂憶は珂碩上人の死後その志を引き継いで資金集めや大工の手配などに奮闘し、元禄11年に本堂、三仏堂の棟上を行っています。

ブッダの足型です。本堂前に置かれています。

堂宇の建設にあたって珂憶は城跡という地形を利用して独特の伽藍配置を行っています。

寺伝によれば珂憶式というようですが、まず本郭があった土塁で囲まれている場所を聖域とし、その入り口に仁王門を造ります。結界の入り口といった感じでしょうか。

聖域部分は方形でしかも明快な東西の軸線を持っているので、浄土宗の西方浄土の思想を反映した境内造りが簡単でした。

仁王門から見て聖域は西に当るし、本堂から見て三仏堂も西にあたります。その象徴的なのが後述するお面かぶりの行事で、本堂を現世(娑婆)に見立てて、三仏堂を浄土として、二十五菩薩が浄土から迎えに来るといった来迎会が行われます。

本堂から眺めることができます。

また城跡を利用した配置で特徴的なのは参道です。総門から入って途中で左に直角に曲がらなければならないという変わった配置をしているのは、恐らく元々あった城の道を利用したものだと考えられています。

城の遺構として考えるならば、山門(総門)から仁王門の部分が外郭部分となり、本郭部分に対して屈折しているのも納得です。

5、境内の樹木と四季

本堂と三仏堂の周辺に桜があります。

九品仏浄真寺の境内には都の天然記念物に指定されているイチョウとカヤを中心に多くの木が植えられていて、四季を彩っています。

季節を楽しみながら参拝や散策を行う人も多く、行事の時だけではなく、春や紅葉の時期にも境内がそれなりに混雑します。

春は桜。境内が桜爛漫というほど桜の数は多くありませんが、楼門から本堂の間、本堂と三仏堂の間に桜が少しあり、桜の時期には境内が柔らかい感じの雰囲気に包まれます。

23区内では最大級の大きさとなります。

夏には緑一色となりますが、大きな木が多くの木陰を作り、コントラストの効いた境内となります。7~8月ころには鷺草の花も見ごろとなります。

秋になるとイチョウとモミジの多い境内のあちこちがにぎやかになります。そんな中、常緑樹のカヤは秋になっても緑のまま。周囲の木々が色付き、葉を落としていくと、逆にその存在感が増していきます。

九品仏には都の天然記念物に指定されている立派な「九品仏のカヤ」があります。中品堂と本堂の間に植わっている大木で、樹齢はおよそ700年ぐらいではないかとの話です。

幹は途中から二股に分かれていて、木の高さは約31.3m、幹周り約5.3m、枝張は最大約17.9mもあるようです。23区内なのか、東京都全体なのかわかりませんが、最大級の大きさを誇っているようです。

カヤといえば同じく天然記念物に指定されている野毛善養寺のカヤも有名ですが、こちらは樹齢700~800年といわれ、高さ約23m、幹周り5mです。

どちらの木も素晴らしいのですが、貫禄ではやはり大きい九品仏に分があり、存在感という部分では立地が崖にあり遠くからでも目立つ善養寺に分があるかな・・・といった感想です。

存在感があるイチョウの木です。

秋の主役はイチョウとモミジ。九品仏の境内には多くのイチョウとモミジの木が植えられています。

先に紅葉するのはイチョウ。仁王門から入ると、正面に二本の大きなイチョウの木が見えます。右側の枝振りが見事な木の方は東京都の天然記念物に指定されている銘木です。

世田谷区内には立派なイチョウの木が多くありますが、都の天然記念物に指定されているのはこの木だけです。

とても絵になる木で、多くの人が写真を撮っていきます。

この銀杏の木は、樹齢数百年、幹周は約4.2m、樹高は約20m、下の方の枝ぶりが見事なのが特徴となります。

イチョウの木といえばすらっと上に伸びていき、下の方には枝がないといった印象がありますが、桜のように下の方の枝に支柱を入れている支えているのは区内ではここぐらいでしょうか。区外でもあまり見かけることがないような気がします。

立派な木というのは確かなのですが、少し樹勢が衰えているように感じるのが心配なところです。枝ぶりや葉の付き具合が境内にある他の木と比べるといまいちだと感じますし、葉が色づいたらあっという間に落ちてしまいます。

あっという間に地面がイチョウの絨毯になってしまいます。

都の天然記念物らしく世田谷で一番の大銀杏の木と感じるかは、まあ人それぞれかと思います。

ただ日当たりのいい場所にあり、木の周囲が広く、遠くからも近くからも見ることができ、また本堂のすぐ横にあるといった立地や環境の良さは世田谷でトップクラスなのは確かです。

紅葉時の美しさから九品仏のシンボル的存在の木となっていて、多くの参拝客がこの木の前で立ち止まり、写真を撮っています。またこの木を目当てに遠方からわざわざ写真を撮りに訪れる人も多く、世田谷を代表するイチョウの木となっています。

紅葉の時期は立派な楼門が引き立て役になります。

天然記念物となっている木の他にも境内にはイチョウの大木が多く、楼門の前、中品堂の前にも立派な木があり、紅葉の時期にはモミジと共に境内の彩りを鮮やかにします。

年によって気候が違うので確かなことは言えませんが、天然記念物に指定されている大銀杏の木と仁王門の前にある大きなイチョウの木は比較的早く紅葉し、あっという間に散ってしまっているので注意が必要です。

散ったら散ったでも大木から落ちる葉の量は尋常ではなく、通路以外は掃除の頻度も高くないので、辺り一面イチョウのカーペット状態となります。これもまた九品仏の秋といったところでしょうか。

ここの紅葉時は格別です。

イチョウと同時に紅葉してくれればいいのですが、モミジの見ごろはイチョウの少し後になることが多いです。

モミジは総門から入った付近、ちょうど閻魔堂の前あたりがモミジの小道となっていて一番美しいです。以前は道を歩くだけでしたが、近年は道沿いの塀が取り払われ、小さなお地蔵さまが置かれたりして、紅葉を存分に楽しむことができるようになりました。

雪の日は屋根の下には近づかないように・・・

楼門から本堂へ続く敷石の脇や、本堂の前などにもモミジの木が植えられています。

あちこちにモミジがあり、モミジの印象的な境内に感じますが、モミジが植えられるようになったのは比較的最近の事です。

紅葉の写真を撮っていると、昔を知る老人が「昔はこのモミジはなかったんよ。モミジが植わるようになってから紅葉するイチョウの雰囲気がよくなったんよ」とおっしゃっていました。

実際に古い写真などを見ると、境内は土がむき出しの状態で、その中に味気なくイチョウやカヤの大木に混じり桜が生えているといった感じです。

昭和の名作ウルトラマンシリーズにもここの境内が登場していますが、建物は一緒だけど境内が・・・・といった感じで、建物が規則正しく伽藍配置されているから余計に区画整理された空き地のように思えてしまうような状態の境内でした。

麦畑のような・・・、草原のような・・・、境内です。

木々の生えている場所を立ち入り禁止としたことも境内の環境がよくなった一因です。

これは落ち葉を腐葉土化しているためで、近年では落ち葉を集めて燃やす事も禁止されているし、ゴミ焼却に出すと量が半端ない・・・といった感じなので、にっちもさっちもいかなくなり仕方なく土に返す事にしたそうです。「おかげで当寺では多くのミミズを飼っています」とお寺の人が笑いながらおっしゃっていました。

草がぼうぼうでお寺らしくないといえばそうなのですが、でも境内から緑豊かな境内に様変わりしたともいえるので、結果的にはお寺にとっても参拝客にとっても良かったんではないかなと思います。

雪の日は屋根の下には近づかないように・・・

冬になると、木々の葉が落ちて境内がすっきりとします。今まで葉が邪魔していたり、木の陰になったりしていた建物がよく見えるようになるので、建物が好きな人にはもってこいの季節です。

めったに積もることはありませんが、雪の日の境内もいいものです。雪の日に気が付いたのですが、ここの屋根はもの凄く傾斜が付けられています。雪が積もらないようにするためでしょうか。

6、お面かぶり行事

お面が並んでいる様子は・・・、ちょっと不気味です。

九品仏で行われている仏教行事「お面かぶり」というのはご存じでしょうか。世田谷区に住む人なら広報誌や情報誌、或いは駅や役所などに貼ってあるポスターなどで仏様のお面をかぶった人達が橋みたいなところを渡っている写真を見た事があるかもしれません。

お面かぶりというのは単純に仏様のお面をかぶっているから、お面かぶり・・・のようです。もちろんこれは俗称で、正式には「二十五菩薩来迎会」といいます。

九品仏では毎年お盆の8月16日に虫干大法要が行われていて、三年ごとに大祭といったような感じで「二十五菩薩来迎会(お面かぶり)」が取り行われていましたが、2017年からゴールデンウィーク中の5月5日に変更されました。次回は2028年5月5日になります。

他の地域では二十五菩薩来迎会は4月に行われることが多いし、真夏にお面を被って歩く辛さを考えると良い変更だったのではないでしょうか。

上品堂から本堂へ向かいます。

この「二十五菩薩来迎会(お面かぶり)」なのですが、簡単に書くと、信者が臨終を迎えた時に阿弥陀様が菩薩たちを従えて来迎し、極楽浄土に連れて行ってくれる様子を儀式化した法要です。

極楽浄土に見立てた上品堂と現世(娑婆)に見立てた本堂との間に三十六間(約65メートル)の橋を架け、その現世と極楽浄土の架け橋を菩薩の面を被った信者らが渡るというものです。

昔は橋などなく、そのまま地面を歩いていたようですが、いつしか見やすいように?なのか分かりませんが、大掛かりに橋が架けられるようになりました。

本堂から花籠が登場し、お面かぶりの行列が続きます。

儀式はまず檀信徒たちが本堂から上品堂に渡り、そこにある阿弥陀如来や菩薩などのお面をかぶり阿弥陀如来と二十五菩薩に扮し本堂に向います。これが「来迎」となります。

そして今度は本堂から往生人にみたてた住職衆僧と開山珂碩上人の像を乗せた逗子、菩薩や導師を守る役目の稚児を加え上品堂へ向かいます。これが「往生」となります。

そして最後に、珂碩上人の逗子、僧侶、稚児、そしてお面をはずした壇信徒らが上品堂から本堂に帰り、その途中住職が橋の真ん中で念仏を唱和し、行事が終わるというのが一連の流れとなっています。

お面は前が見にくいので付き添いの人とともに歩きます。

結論も簡単に書いてしまうと、この行事に参加してお面をかぶって歩くと、ご臨終を迎えた際に同じように阿弥陀如来様が極楽浄土に導いてくれるようです。

最後本堂に戻っていく参加者の顔が晴れ晴れしているのは、これであの世に行っても大丈夫・・・ってな安心感からなのでしょうか。変な表現ですが、臨終の予行演習ってな感じかもしれません。

お面かぶりに参加できるのは必ずしも檀家さんでなくてもいいので、興味のある方は挑戦してみるといいでしょう。お面を被っている間に何か仏さまからお告げがあるかも・・・。

ちなみに誰がどの面を被るかは当日くじで決めるそうなので、「髪のない地蔵菩薩だけは嫌だ・・・」とか、「先頭で蓮台の器を持ちたいから観世音菩薩をやりたい・・・」などというのは難しいかもしれません。

ありがたい紙を撒きながら進みます。(散華)

使用されるお面なのですが、これは正式名の通り二十五菩薩を表していて、お面をかぶっている人数も25人となっています。

お面の顔は似ていますが、菩薩さまはそれぞれ手にする道具が違っていて、観世音菩薩は蓮台の器、薬王菩薩は幢幡、金剛蔵菩薩は琴などといった感じです。

使用されているお面の原型は江戸時代に製作されたもののようですが、綻んだら修理して色を塗り直しているので、どれがいつのものなのかよくわからないそうです。

実際にお面を被って歩いている様子を見ると、高齢者の方が多いのもありますが、かなり足元がおぼつかない感じで歩いている人が多いです。

目の穴が小さいので歩くのが大変なうえに、それぞれの役割の道具を持たなければならないし、何より橋の高さもそこそこあるので落ちたら・・・などと考えてしまうと、腰も引けてしまうかと思います。そのために付き添いの方が横にいて一緒に歩いているといったわけです。

更には昔は8月の暑い時期に行われていたので、付き添いの人が団扇でパタパタとお面の中に風を頻繁に入れてあげないと、お面の中で蒸され、ちょっとのぼせた感じになってしまいます。

九品仏開山した人です。ここの二十五菩薩来迎会ならではとなります。

お面のモデルの二十五菩薩来迎像は、普段、仁王門の上部の扉の中に阿弥陀如来と一緒にいます。これらは寛政5年(1793年)に仁王門、仁王像と一緒に造られたもので、阿弥陀如来を中心として参拝者を来迎する様に配置されています。

残念ながら普段は扉が閉まっていて見ることができませんが、お面かぶりの日や虫干し法要や正月などの特別な日には扉が開かれているので是非ご覧になって下さい。ただ・・・、かなり高い位置なので気がつかない人も多いですが・・・。

とりわけ正月にライトアップされている様子は一見の価値があると思います。というか、このとき以外は扉が開いていても中が暗くてよく見えないかと思います。

一番最後に稚児と住職が進みます。

このお面かぶり行事は、お寺的には浄真寺開山の珂碩上人が念仏道場として広く化縁を結び、臨終の来迎を顕彰せんが為に来迎会の法要を示したという事になっていますが、実際のところは当時の寺の厳しい経済状況から宗教及び経済的な理由によって文政10年(1827年)に始めたという事が高橋源一郎氏著の「武蔵野地理歴史」に書かれていたりします。

おまけにその時の法要は大盛況な賑わいだったのはよかったのですが、事前に寺社奉行に届け出を出していなかったらしく、住職の慈航は寺を追われる事になっています。

その後、お面かぶりが行われたのかどうかもよくわかっていなく(恐らく中止となったようです)、記録的に明らかに復活したのは明治になってからです。

最後に住職によって念仏が10回唱和され、行事が終わります。

二十五菩薩来迎会という風習は平安時代中期以降に行われた迎講に起源を持つようです。

行事として現存するものでは室町時代から行われている奈良の当麻寺が一番伝統があり、ここ浄真寺もこの寺のものを模倣したと考えられています。

ただ開山珂碩上人の座像を乗せた逗子を加えたりと独自の珂碩信仰を加えているのが特徴となっていて、関東では珍しいというのもあり、昭和38年に東京都の無形民俗文化財に指定されています。

まあ始まりはどうであれ、きちんとした仏教行事であり、一応長く続いているし、関東ではここだけだと聞くし、この事でも九品仏の名が広く知れ渡る事になっているし、結果オーライというか、先見の目があったと言うべきなのでしょうか。

巨大さにビックリします。何に使うのでしょう・・・。

お面かぶり以外の行事は、5月8日に行われる花祭り、8月16日の虫干大法要、11月14日に行われる十夜法要が大きな行事となります。

以前は虫干しの日とお面かぶりが重なっていたので、巨大な「南無阿弥陀仏」の巻物の虫干しがお面かぶりの会場横で行われていたのが印象的でした。今ではどうなのでしょう。

その他、毎月7日の開山忌法要や小さな法要も多く、もちろん墓地を持つお寺なので正月や春秋のお彼岸や夏のお盆も多くの人が訪れます。

またお寺の行事とは関係ないのですが、桜や紅葉の時期にはとても境内の雰囲気が良いので、多くの散策客やカメラマンで賑わいます。

5、感想など

行者や講の方が参拝している姿を時々見かけます。

招き猫の豪徳寺に九品仏の浄真寺といった感じで、この二つのお寺は世田谷区でも抜きんでた存在です。

どちらもかつての城跡を利用していて、社地が広く、建物が立派で、所有する文化財の数も多く、古くから文化的に強く、権威のあったお寺だった事が容易にわかります。紅葉の美しさも格別で、世田谷の紅葉の双璧を成すといった感じでしょうか。何度も訪れたくなるお寺です。

この2つのお寺は微妙に雰囲気が違います。もちろん宗派が違うので一緒にできませんが、大名井伊家の菩提寺である事と招き猫で有名な豪徳寺に対して、九品仏は仏教文化的な意味合いが強いお寺といった印象です。今でもお面かぶりといった行事や多くの法要会が行われ、時として大型観光バスで講の方々が集団で法要を受けに来ている姿も目にします。

紅葉や楼門、三仏堂などといった境内の環境が抜群なのは言うまでもありませんが、そういったお寺の持つ文化的な雰囲気の違いを楽しめるとより散策が楽しくなると思います。

せたがや百景 No.98-2お面かぶりと九品仏浄真寺 せたがや地域風景資産 #3-9

鷺草伝説ゆかりの奥沢城趾のある風景 2025年5月改訂 - 風の旅人

・地図・アクセス等

| ・住所 | 奥沢7-41-3 |

|---|---|

| ・アクセス | 最寄り駅は大井町線九品仏駅。 |

| ・関連リンク | 九品仏浄真寺(公式) |

| ・備考 | お面かぶりは3年ごとの5月5日(2020年-2023年-2026年)、さぎ草の開花時期は7~8月、都の有形文化財(釈迦如来坐像、阿弥陀如来像9体、梵鐘)、都の無形文化財(お面かぶり)、都の天然記念物(カヤ、イチョウ)、区の文化財(仁王門、三仏堂、奥沢城址跡など) |