せたがや百景シンボルマーク

せたがや百景シンボルマーク

(世田谷区)

せたがや百景ってご存知でしょうか?その名前の通り世田谷区内の名所や美術館、特徴的な公園や風景などを100個選んだものです。

が、その存在を知っている人は・・・、正直、あまりいないと思います。

少なくとも世田谷区に関わる人以外は知らないだろうし、地元の人でも昔そんな事やっていたなとか、近くの寺などに百景の看板があるからその存在だけは知っているよといった感じかと思います。

あまり話題に上ることもない地味な存在の百景ですが、その選ばれた背景や百景にまつわることを少し書いてみました。

* せたがや百景の概要 *

「せたがや百景」とは、昭和59年に世田谷区によって発案され、最終的に区民の投票によって決まった世田谷の風景、景観の百選です。

その趣旨は、「世田谷に住む人々にとって大切な風景とは何か、それを明らかにして今後の町づくりを考えてゆくきっかけにしよう。」というものです。

選定の過程は、まず区民に「好ましい風景」を推薦してもらい、それを委員会で類似項目などを整理、そして選別を行って200項目に減らした後に投票を行いました。

せたがや百景の冊子

せたがや百景の冊子

(世田谷区企画部都市デザイン室発行)

この時の「せたがや百景」の選定基準は

1、区民のだれもが見ること、加わることができる風景

2、多くの区民の愛着・共感を集めている風景

3、このまま持続することが期待できる風景

4、大小にかかわらず、その町の景観の顔となっている風景

5、区民の運動・努力の結果として守られている風景

6、地域の持つ歴史、風土、文化が現れている風景

7、ユニークさを持つ風景、あるいは、世田谷独特の風景

8、催し、行事などを含め、コミュニティーの雰囲気がにじみ出ている風景

(*以上、せたがや百景の冊子から抜粋)

となっていました。

投票は昭和59年の7月から8月中旬の期間に行われました。一枚の投票用紙には5項目まっで書き込めるようになっていて、投票箱は役所だけではなく、郵便局や地元の金融機関などにも置かれていました。

最終的な総投票数は9万2千票。選挙ほどの数字ではありませんが、比較的関心が高く、区全体で盛り上がっていたようです。

集計した結果を踏まえ、極端に項目や地域が偏っていた場合には委員会で修正するつもりだったようですが、その必要もなく、同年10月に正式に「せたがや百景」が決定しました。

* せたがや百景選定の背景など *

今でこそ世田谷は都会、高級住宅街といったイメージが付きまといますが、もともとは東京の中でも田舎だった地域です。それも農業用地として利用できる場所も限られていたため雑木林が多く、人口も少ない地域でした。

世田谷の開発が進んだのは大正12年の関東大震災後になります。甚大な被害を受けた都心から郊外の住宅へと人々の認識が変わっていきました。そして私鉄の開通した昭和初期から本格的に住宅地としての開発が進んでいきました。

世田谷は未開発の雑木林が多かったので大規模に用地取得ができ、区画整理や大学などといった大きな施設が建てやすく、また農業に不向きな高台の土地は交通の利便性が確保できれば治水面、地盤が固いといった面で住宅地に最適でした。成城などの今でいう高級住宅街が生まれたのも昭和初期のことです。

そして戦後、世田谷をはじめ首都圏の人口が爆発的に増えていきます。さらには高度経済成長期が訪れ、土地の開発は加速していきます。駅周辺は建物で埋め尽くされ、駅から離れた場所でもこの前まで雑木林だった土地があっという間に住宅地となっていきました。

自然な風景とか、風情のある風景などといったことは二の次、開発すればするほど利益につながるし、住民の建築反対などという声が届かない時代のこと。それに反対と言っている間に建築が終わってしまっているほど勢いがあった時代だったので、あっという間に町の景観が変わってしまいました。

そんな町の様子に、「無秩序な開発はやめようではないか。」「町の風景のいい部分は残そうでないか。」といった地元住民の機運が高まったのは想像に硬くありません。住民運動によって参道の並木が残された羽根木神社の参道などがいい例です。

そう考えると、この百景の選定は時期的にも区外に世田谷をアピールしようというよりも、このままでは世田谷の良さがなくなってしまうといった地元意識を高めるためのものだったようです。

そして今のように条例でどうのこうのといったことが一般的でなかった時代のことなので、区内において条例や法律的な規制ができない高層住宅開発や世田谷の良さを潰すような開発を食い止めようではないかといった行政側の狙いもあったのかもしれません。

現在、区内には多くの並木道などが残っています。無秩序な乱開発が進められた高度経済成長期の荒波にも負けずにこういった風景がきちんと残っているのは、もちろん世田谷に住む住民の努力の賜物には違いありませんが、住民の環境保全のやる気を高めるという意味も含めて、この「せたがや百景」の影響があったのかもしれません。百景を周ってみてそんな印象を受けました。

* せたがや百景の切り絵について *

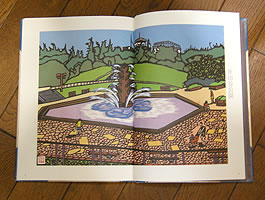

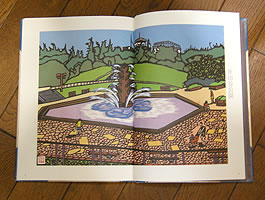

後藤伸行氏の切り絵

「ふるさと世田谷百景」(世田谷サービス公社発行)

後藤伸行氏の切り絵

「ふるさと世田谷百景」(世田谷サービス公社発行)

幾つかのせたがや百景の案内板には切り絵が描かれたプレートが使われています。味のある独特の絵調で興味を持たれた方もいるかと思います。これは後藤伸行さんが描いたものです。

一部の案内板にしか切り絵は使われていませんが、ちゃんと全ての項目の絵が揃っていて、中にはカラーで描かれたものもあったりします。これらは図書館に置いてある「ふるさと世田谷百景」(世田谷サービス公社発行)という本で見る事ができます。興味があれば図書館に出向いてご覧になってみるといいでしょう。

その本によると後藤さんの切り絵のルーツは百景にも出てくるさぎ草伝説(常盤伝説)で、この伝説を切り絵で描いて葉書で発行したのが始まりだそうです。

その後、新東京百景の切り絵入り葉書などを発行した後に世田谷区からの依頼で「せたがや百景」の製作を行ったようです。せたがや百景が選定された当時には切り絵によるせたがや百景の絵葉書集も発行されました。これも図書館に置いてあります。

私個人的な感想としては、さりげなく人が描かれているのが好きなポイントです。私自身も写真にさりげなく人が写っているのが好きなので、なるべくさりげない感じで人が入るようなタイミングを狙っています。その方がより日常というか、自然な感じがするからです。

絵の場合は描き手の主観で好きな状況を描けるので、より制作者の個性が表れます。ただ人を多く描けば、その分手間が増えるのは確かで、それをあえて描くという事はその人の人柄というか、人間に対する愛情の表れかなと思えます。そういった意味でもいい絵だと私は思っています。

* このサイトと著作権について *

このサイトは、世田谷区の公式的なものとは違い、あくまでも私個人が「せたがや百景」を題目に散策し、見て感じた事や図書館にある資料などを参考に書いたものです。

一つの物を見ても百人それぞれ感想が違うように、ここに書いてある感想はあくまでも私の感想であってその全てを表している訳ではありません。実際に自分の目で見て、感じて、考えて、物事を判断するのが一番だと思っています。このサイトが散策のきっかけとなったり、判断基準の一つとなればうれしく思います。

また調査不足、知識不足、考え違いをしている部分も多々あるかと思います。もし間違っている部分があれば、ご指摘していただけると大変助かります。

最後にこのページに関してですが、載せている文章、画像等は特に断りがない限り、風の旅人に起因します。但し、「せたがや百景」についての全ての事柄、シンボルマーク、題名、切り絵、説明文章に関しては世田谷区に拠るものです。

せたがや百景について

2017年8月 風の旅人管理人 たわらまさみ

*** せたがや百景の更新履歴 ***

・2008年6月

サイト開設9周年記念として製作開始し、なんとかできたβ版を公開。

・2009年4月

意外と訪問者が多い事実を知り、放置気味のページをリニューアル。不具合やデザインの修正を行ったVer.1.0を公開。

・2009年12月

ようやくできる範囲内で全ての項目を完成。身近な事柄とはいえ100項目はやはり多い・・・。

・2010年1月

「世田谷散策記」としてリニューアル。百景のページはそのコンテンツの一部として作り直す(Ver.2.0)。

・2011年5月

せたがや地域風景資産と項目が被っているものを混合ページとし、全体的にデザインの修正、内容の見直しや写真の追加を行う(Ver.2.2)。

・2014年5月

世田谷の秋祭りと項目が被っているものを混合ページとし、全体的にデザインの修正、内容の見直しや写真の追加を行う(Ver.2.3)。

・2015年5月

html5 css3でページを作り直す。ページの横幅を広げ、全体的にデザインの修正、内容の見直しや写真の追加を行う(Ver.3.0)。

・2015年10月

全体的にデザインの修正、内容の見直しを行う(Ver.3.1)。

・2017年8月

写真を大きくし、モバイル表示や広告表示に対応するために作り直す(Ver.4.0)。

・2018年12月

モバイル表示や広告表示に対応するための修正を行う(Ver.4.1)。