上野毛五島美術館一帯

上野毛3-9-25実業家として知られている故五島慶太氏が50年にわたり収集した古美術品が収蔵展示されている。美術館の建物は美しい和風建築で、崖線の斜面に広がる自然のままの庭園に野仏を配している。美術鑑賞のあとの散策に四季それぞれの趣を見つけることができる。(せたがや百景公式紹介文の引用)

1、五島美術館と五島慶太

(*イラスト:FreeVectorGraphicsさん 【イラストAC】)

五島慶太氏(1882-1959)といえば、言わずと知れた東急グループ(東急電鉄)の事実上の創業者であり、偉大な財界人であり、一時期は政治家でもありました。

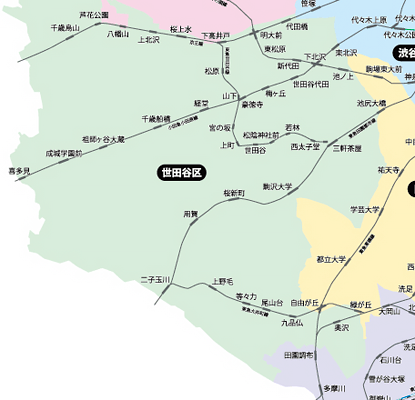

現在の東急線は、東横線、田園都市線、目蒲線、大井町線、池上線、世田谷線と、目黒、世田谷を中心に神奈川県まで延びています。かなり広い範囲を網羅している大電鉄会社と言えるのですが、かつての東急はさらに大きく、現在の小田急線、京王線、京浜急行線までもが傘下だったというから驚きです。

しかも、そこまで拡大したのは五島慶太氏の手腕に拠るもので、強引な買収、乗っ取りは当たり前のように行っていたとか。そのために「強盗慶太」といった異名を持っていたりします。

普通なら乗っ取り王とか、買収王五島ぐらいが妥当なのですが、強盗って・・・よほど強引だったのでしょうか。それとも、単に五島(ごとう)と強盗(ごうとう)との語呂合わせが面白いから使っていたのでしょうか。

その辺の事情や、彼や東急について書いていくと、とんでもなく長くなってしまうので、興味のある方はインターネットで検索すれば色々と強盗ぶり・・・、いや、五島慶太という人物について出てくるので、そういったサイトをご覧になってください。

周辺は閑静な住宅地で、敷地はしっくな塀が続いています。

上野毛の国分寺崖線の高台に五島美術館があります。五島美術館の名称から想像ついたでしょうが、五島慶太氏が創設した美術館になります。

美術館の立地している国分寺崖線は多摩川方面に眺望が開けていて、晴れている日には富士山が見えるなどとても眺めがいいです。明治時代から別荘地として人気となり、政府高官や財界人がこぞって購入したので、今でも見晴らしのいい崖線上は敷地の広いお屋敷が並んでいます。

そんな一等地に美術館があるのは、五島家の敷地内に美術館を造ったからで、現在は財団管理となり、五島家の邸宅は美術館の隣にあるようです。

美術館のすぐ横を東急大井町線が通っています。

美術館のすぐ横は切り通しになっていて、東急大井町線が走っています。敷地の横を自分の手掛けた東急線が走っているのも、自分の庭に線路を引くような感覚だったのでしょうか・・・。

などと、美術館の横を颯爽と東急線が走っていく様子を見ると思ってしまいますが、五島氏がここに引っ越してきたのは晩年のこと。自分が手掛けた路線の横に引っ越してきたというのが、実際のところです。

上野毛の国分寺崖線沿いの閑静な場所にあります。

五島美術館は、五島慶太氏が収集した日本と東洋を中心にした古美術を展示している私立の美術館です。

開館は、五島氏が他界した翌年の昭和35年(1960年)。五島氏を偲んで造られたものかと思っていたのですが、そうではなく、喜寿を記念して造り始めたものの、美術館の完成を見ずにして他界してしまわれたようです。

美術館の設計は、文化勲章を受賞した吉田五十八氏。収蔵品以前にまず建物からして一流思考だったりします。吉田氏は、歌舞伎座や明治座、成田山新勝寺を手がけた建築家で、区内では等々力の満願寺本堂や成城の猪俣邸も手がけています。

建物の設計は文化勲章の吉田五十八氏が手がけました。

美術館のホームページによると、現在では約5000件の美術品を所蔵していて、収蔵品は絵画、書画、茶道具などを中心に陶磁、考古、刀剣、文房具など多岐な分野にわたっているようです。

ここの凄いのは、収蔵品の中に国宝が5点、重要文化財が50点もあることです。とりわけ有名なのが、五島氏が美術館設立を決意してから美術館の目玉品として購入した国宝「源氏物語絵巻」と、国宝「紫式部日記絵巻」です。

(*イラスト:bambouさん 【イラストAC】)

源氏物語絵巻は、ご存知の通り平安時代に紫式部によって書かれた「源氏物語」を絵画化した絵巻物です。製作されたのは、物語が成立してから約150年後の12世紀で、現存する日本の絵巻の中で最も古い作品といわれています。

源氏物語は54帖の話で、現存しているのは全体の約4分の1程度。巻数にすると約4巻分です。ここ五島美術館に収蔵されているのは1巻弱。残りは名古屋にある尾張徳川美術館(こちらも私立美術館)が収蔵しています。

ちなみに、前所有者は阿波国徳島藩の大名だった蜂須賀家。それを五島氏が財に物を言わせ買い上げたというわけです。大名の宝を簡単に買い上げてしまう五島財閥恐るべしといった感じです。

残念ながら五島美術館は展示室が1部屋しかない為、展覧会毎に展示品が変わり、国宝「源氏物語絵巻」は毎年春(ゴールデンウィーク頃)に、国宝「紫式部日記絵巻」は秋に、それぞれ1週間程度の公開しかしていません。

「あれ、見たかった展示品がない・・・」ってなことにならないよう、訪れる際には「現在何を展示しているのか」「いつ国宝が展示されるのか」など、美術館のホームページを確認した方がいいです。

立派な古い門がありますが、ここからは入れません。

美術館の入り口には、「五島美術館」とともに「大東急記念文庫」という案内板も掲げられています。実は、書(本)の収集も行っていて、敷地内に大東急記念文庫が併設されています。

大東急記念文庫は、昭和23年に当時のマンモス会社であった東急電鉄が、小田急、京浜急行、京王、そして東横百貨店の5社に分社するにあたっての記念事業として企画され、翌年に設立されました。

開庫にあたっては、五島氏が一括購入した「久原文庫」と、「井上文庫」が収蔵品の中心となり、昭和35年に五島美術館がこの地に開館するに当たって、こちらへ移転してきました。

現在の収蔵品は、国書、漢籍、仏書、古文書、芸術資料、歌学資料などの貴重書が約2万5千点もあり、そのうち国宝が3点、重要文化財が32点あります。なかなか充実した文庫ですが、研究者のみが閲覧可能で、一般には公開されていません。

2、五島美術館の庭園

*国土地理院地図を使用

五島美術館は眺めのいい崖上に美術館などの建物があり、その下の斜面は庭園として整備されています。

もともとこの付近の崖線というか、この界隈は上野毛の名主であった田中家の土地でした。付近にある上野毛稲荷神社は田中家の境内社で、上野毛自然公園も田中家の庭園を公園にしたものです。

*国土地理院地図を使用

あまり詳しいことは分かりませんが、かつてこの崖付近には田中家の先祖の一人が道楽の全てをかけて造った庭園があったとのことです。付近の住民からは旦那の森とも呼ばれ、特に桜の花見の頃は美しく、都心より大勢の人が見物にやってきていたそうです。

現在の上野毛自然公園となっている敷地がその名残になりますが、戦前の航空写真を見てみると、現在の五島美術館がある付近にも立派な庭園があるのを確認できます。

五島美術館の敷地は、大正の頃は大臣などが住んでいた土地になり、五島氏の住居となってから庭園が整備されたとのことですが、この大臣が整備したのか、田中家がそれ以前に整備していたのかわかりませんが、五島家の敷地となった後、それまであった庭園を再利用する形で整備したような感じです。

崖上からの眺めはなかなかです。

庭園は崖上から崖下まで広がっています。崖という高低差のある場所に存在しているのが特徴で、見晴らしのいい崖上は、眺めを活かした庭園風広場や茶室を配置し、庭園に不向きな斜面は国分寺崖線の自然をそのまま残し、崖下部分は趣味の石仏を配置しています。

五島氏がこの土地を購入した頃は、背の高いビルが二子玉川になかったので、崖上からの眺めは素晴らしく、抜群の眺望を誇っていました。すぐ横の大井町線に架かる橋からの富士山の眺望は、平成16年に関東の富士見100景に選ばれているほどです。

その後の二子玉川の再開発とともに二子玉川に高層ビルが何棟も建ち、都会的な雰囲気の眺望となってしまったはずです。問題は富士山が見えるかどうか。ビルが建ってから訪れていないので分かりませんが、どうなのでしょう。

かつては社が祀られていたのでしょうか。石灯ろうが設置されていました。

残念ながら飲めないようです。

この庭園には、古くからのものがそのまま残されています。崖上には、稲荷丸北古墳があり、野毛大塚古墳を中心としたこの付近に点在する野毛古墳群の一つになります。かつて社を祀ってあったのか、石灯篭が古墳のところに設置されていました。

湧水もそのまま利用されていて、小さな池も作られています。ここの湧水はかつては湧き出る水の量も多く、上野毛の人々にとって貴重な洗い場となっていたようです。

枝垂れ桜も立派な木で、桜スポットとして人気があります。

季節の花や木も多く植わっているので、それぞれの季節で散策を楽しむこともができます。

以前は、3月の中旬から下旬にかけて見ごろを迎える、都の天然記念物に指定されている樹齢250年とも言われているコブシが有名で、それを目当てに訪れる人も多かったのですが、残念ながら2019年に枯れてしまいました。

今知られているのは、春に咲く枝垂れ桜でしょうか。なかなか立派な木です。その他、ツツジ、秋になるとモミジを中心とした紅葉が美しいです。

茶会などに利用されています。

庭園内に「冨士見亭」「古経楼」といった茶室がある事も、お茶をする人には知られています。

この茶室にもこだわりがあり、「古経楼」は明治時代に建てられた茶室で、「冨士見亭」は五島氏が古材を使用して作らせた立礼席の茶室になります。2017年には、国の登録有形文化財の指定も受けています。

一般の見学者には内部は非公開ですが、お茶会の利用に関しては、有料で貸し出されています。都会ではこういった落ち着いた庭園の中にある茶室でのお茶会というのは難しいものです。そういった意味では貴重な存在であり、また人気があるようです。

駐車場のところにあります。この他、変った形の石灯籠が多いです。

庭園を歩いていると、やたらと目につくのが石灯籠。あちこちに置いてあります。

石灯籠に関しては、巨大なものから、変った形のものまで様々。コレクションにしていたとしか思えないほどの充実ぶりです。五島氏は石灯籠マニアだったのでしょうか。

緑の中で赤い門がよく映えていました。この先に石仏が多く置いてあります。

緑豊かな庭園内には石灯籠が多く設置されています。

崖下に赤い門があり、その先が石仏エリアといった感じで、多くの石像が置かれています。石仏の方も大仏様、菩薩様、観音様、密教系と、その種類は多岐にわたっています。というより、統一感がありません。

この石仏群は、伊豆や長野の鉄道事業の際に引き取ったものになるようです。なるほど、この統一感のなさにも納得。とはいえ、それなりに好きだからこそ、わざわざ運ばせたのでしょう。

結構イケメンなお地蔵様が、光の中にたたずんでいました。

一番丁寧に祀られていました。

赤門から先のエリアには石仏が多く置かれています。木の根元だったり、崖の斜面だったり、まるでタケノコが生えているかのように、さりげない感じで置かれています。

ちょっとイケメン風の六地蔵を過ぎ、一番奥の方、大井町線の線路のすぐそばに大日如来像が祀られています。

ここだけはちょっと聖域といった感じで、丁寧に祀られていますが、よくよく観察すると、色々と混ざっていてカオスです。宗派の決まったお寺ではないし、こういった趣向も面白くていいのではないでしょうか。

さりげなく置かれています。

庭園を見てみたいけど、美術館の入場料はそれなりにするのでは・・・と思っている人も多いかと思いますが、庭園のみの入園料があります。

以前は100円と気軽に立ち寄れる値段でしたが、美術館改修後は300円に値上がりしてしまいました。

100円だと、季節の花が咲いているかな・・・とか、晴れて気持ちのいいからちょっと寄ってみるか・・・といった感じで、気軽に立ち寄れていたのですが、今では天気や季節、開花状況を考えて行くような場所となってしまいました。って、それは貧乏性の私だけかもしれませんね。

3、都天然記念物こぶし(2019年枯死)

崖上から二子玉川の町と一緒に見ることができました。

五島美術館の庭園には、東京都天然記念物に指定されている樹齢260年とも言われているコブシの木がありました。崖の真ん中ぐらいの位置に生えていたので、崖の上から二子玉川の町と一緒に見下ろして見ることも、木の根元まで下りて見上げるようにも見ることもできました。

残念ながら、2019年5月に枯死が確認されました。それに伴い東京都指定天然記念物の指定も解除されました。

左右の枝に頑丈な補強がされていました。

コブシはモクレン科の植物で、漢字で「辛夷」と書きます。諸説ありますが、蕾だったり、木の実が握りこぶしに似た形だから「こぶし」と名付けられたというのが、一般的です。

コブシが開花するのは、桜よりの一足早い早春。昔はコブシが開花する頃から農作業を始めていたので、「田打ち桜」「種まき桜」と呼んでいたようです。

ここ五島美術館のコブシは、5本の木で大きなコブシの木群を形成していましたが、2002年の台風の際に2本倒木し、それ以降は3本の木で頑張って根を張り、枝を伸ばしていました。

しかし、急に5本から3本になってしまったので、支えあうバランスが崩れたのでしょう。残った木の樹勢も衰えていき、真ん中の木は枝が少なく、左右の木のも枝に枝折れを防ぐために鉄製の支柱がいくつも取り付けられていました。

美術館も、都の援助を受け、木の根元の空洞をふさいだり、支柱を取り付けたりと、木を守るために色々と手を尽くしていましたが、現状維持するのがやっとの状態だったそうです。

3年ごとに満開になっていました。

樹勢が衰えてしまったことで、一度満開になると、次の満開まで力を蓄えなければならなく、3年ごとに満開になるといったサイクルになっていました。

私が訪れたのは2010年。今年はきれいに花を付けた。当たり年だ。今ちょうど満開だ。という情報を得て、急いで美術館に向かいました。

コブシと対面してみると、木自体は痛々しい状態でしたが、枝にはとても多くの花を付けていました。こんな状態でこれほど花を咲かせるとは、木の生命力は凄い・・・。見物している人々は、頑張って咲いている様子に感動していました。

まだまだ元気じゃない。3年後もきれいに花を咲かせてくれるだろう・・・などと思っていましたが、この後は樹勢がいっそう衰えていき、花も枝一杯に付けることがなくなり、2019年に枯れてしまいました。

4、感想など

今後はビル群がある風景が二子玉川らしい風景となるのでしょう。

世田谷と関わりの深い東急電鉄の創始者である五島慶太氏。かつては世田谷を走る鉄道路線全てが五島氏の傘下だったというから驚いてしまいます。その財力に物を言わせて造ったのが五島美術館で、国宝が収蔵されている美術館と、崖の眺望を活かした庭園ともに見ごたえがあります。

近年の再開発によって、二子玉川には多くの高層ビルが建ちました。自然豊かな崖の庭園と高層ビル群。庭園の雰囲気が台無しと見るか、対比として面白いと見るか、二子玉川らしいと見るかは、それぞれです。

再開発が完成した後に訪れていないのですが、ビル群でがっかりではなく、新しい魅力であったり、多くの人が訪れるような場所になっていればいいなと思います。

せたがや百景 No.91上野毛五島美術館一帯 2025年12月改訂 - 風の旅人

・地図・アクセス等

| ・住所 | 上野毛3丁目9−25 |

|---|---|

| ・アクセス | 最寄駅は大井町線上野毛駅。あるいは田園都市線二子玉川駅。 |

| ・関連リンク | 五島美術館(公式) |

| ・備考 | 開館時間 10:00~17:00 *休館日 月曜(祝日の場合は翌日) 展示替のとき 年末年始 *入館料(常設展) 大人1100円 学生800円、中学生以下無料、庭園のみ300円 |