* 等々力の満願寺について *

山門の前は植木がきれいに整えられていました。

玉川神社と道を隔てて満願寺があります。正式名称は新義真言宗智山派致航山満願寺。文明二年(1470年)に吉良氏によって開基された寺で、開山は定栄和尚との事です。

現在の地に移動してきたのはおよそ450年前。それ以前は深沢の深沢神社付近にありましたが、火事で焼けてしまいこの地に移動してきたそうです。

移ってきてからずっと等々力地域の中心的な存在となり、江戸時代には幕府から御朱印寺領十三石を拝領するほど影響力のある寺でした。

玉川神社は明治時代の合祀令まで熊野神社と名乗っていましたが、神仏分離令まではこの寺の別当だったので満願寺の僧侶が神事を執り行なっていました。また国分寺崖線上に位置し、等々力渓谷に隣接していることから名が知られている等々力不動はこの寺の別院になります。

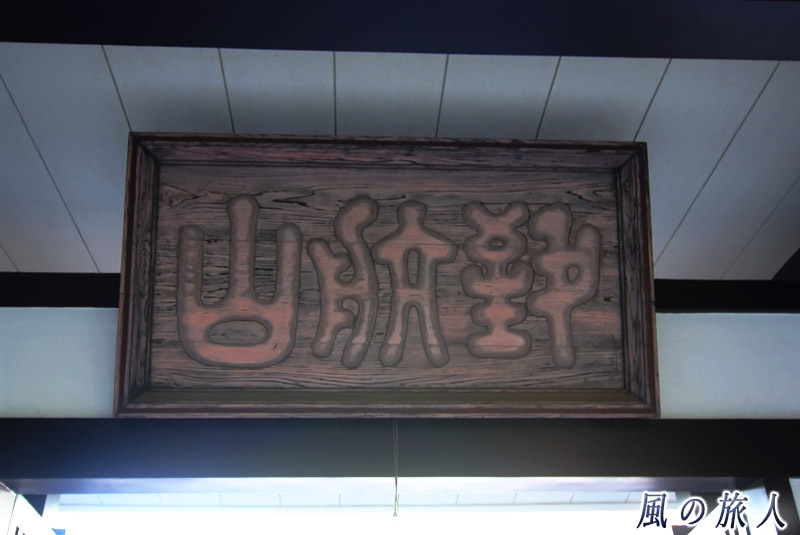

細井広沢の筆です。

現在の満願寺はというと、古刹といった古めかしい雰囲気はなく、とても近代的かつ、整然としたお寺になっています。

山門は近代的な低い門で、門前に植えられている松とあわせると、なんか箱庭っぽく感じてしまいます。

門に掲げられている額の文字だけは古風で、これは後述しますが細井広沢(廣澤)によるものです。そして本堂の額の文字はその広沢の子である九皐の筆となります。

文化勲章を受章した山本五十八設計の建物です。

門をくぐって境内に入ると、整然とした空間があり、正面に本堂、左右には庫裡や講堂が並んでいます。近代的な建物と左右対称の均整が取れた境内。境内に入った瞬間は古刹に来たという感じは受けないかと思います。

本堂は昭和43年に落成したコンクリート造りで、屋根は銅板といった近代的な建物です。いかにもお寺といった木造の古い建物ではありませんが、この建物を設計したのは知る人ぞ知る文化勲章を受章した吉田五十八氏だったりします。

寺院では成田山新勝寺も彼の設計です。改めて考えてみると新勝寺に雰囲気が似ている感じもします。他に区内では上野毛の五島美術館や成城の猪股邸を手がけています。

本堂に安置されている本尊は大日如来木像です。像の特徴から江戸時代以前のものではないかと言われています。

平成2年に落成したもの。

本堂の斜め後ろには大塔が見えます。平成2年に完成した檜皮葺の屋根を持つ優美な姿の塔なのですが、普段は近くで見学できるかは不明。春秋のお彼岸の中日と7月7日にご開帳が行われているようです。

ちなみに改築以前の山門だけは現存していて、別院の等々力不動の山門として現在も使われています。

金ぴかのお地蔵様です。三体地蔵の一つになります。

本堂の左脇の講堂には三体地蔵の一つ、一言地蔵が祀られています。一言祈願すると願いが叶うのでこのような名前が付いているそうです。百遍お願いしに来て願いが叶うならともかく、一言で願いが叶うとは何とも庶民に優しいお地蔵様です。

でも実際はどうなのでしょう・・・。そのへんの事情は分かりませんが、日本でこれだけ金ピカなお地蔵様も珍しいのではないでしょうか。

お地蔵さまといえば石で出来ていて、道端で庶民を見守るといった庶民的なイメージがありますが、このお地蔵さまはかなり光っていて、ちょっとブルジョアチックというか、神々しいです。笑。

三体地蔵なので残り二体もあり、元々は三体一緒に置いてあったそうです。どういう経緯か知りませんが、現在では残りの二つは千葉県布川の万徳寺と港区芝の真福寺にあるようです。

三つ回れば一生のお願いが三度できるかも・・・ってな都合のいいことはないでしょうが、その周辺に立ち寄ることがあれば訪問してみたいところです。

もう少し時が経てば存在感が増すことでしょう。

一言地蔵のある講堂の前にはやや立派な枝垂れ桜が植えられています。現在でも春になると美しい光景となっていますが、もう十年ぐらいしたら枝ぶりがよくなって、更に存在感が増しそうな感じです。

枝垂れ桜の根元付近には弘法大師壱千百年御遠忌の碑が置かれています。昭和9年に弘法大師(空海)が835年に入定(他界)して千百年を記念したのものです。枝垂れ桜もその時に植えられたのでしょうか。

国史跡に指定されています。

本道の裏手には広大な墓地が広がっています。檀家の多さも寺の規模を物語っている感じです。その中に国史跡に指定されている細井広沢(廣澤)の墓所があります。

広沢は書家として有名だったようですが、兵学、剣術、槍術、弓術、騎術、柔術、天文学、儒学、和歌などにも広く才を知られていたようです。文武に渡った才能を買われて元禄六年(1693年)、34歳のときに柳沢吉保に200石で召抱えられ、後に水戸徳川家や幕府にも登用されました。

後日談として興味深いのは、広沢は忠臣蔵の大石内蔵助と親交篤かったようで、吉良邸討ち入りを告げられ、討ち入りの時に用いる「君仇不倶戴天」の言葉を助言したとか。また堀部安兵衛とは剣の同門で、討ち入り前夜に詩を贈って激励したとか。忠臣蔵にも深く関わっていたようです。