等々力不動尊

等々力1-21-39境内からは、児童公園などに植えられた二百本もの桜が見下ろせる。本堂横の石段を降りていくと、途中に小さな祠があり、役の行者が祭られている。石段の上には、不動の滝が落ちており、等々力の地名はこの滝の音の轟くところから起こったともいわれる。こんもりと木々の茂るこのあたりは等々力渓谷と呼ばれ、都内とは思えぬ自然の景観を持っている。(せたがや百景公式紹介文の引用)等々力渓谷は前項No.95-1で紹介しています。

1、等々力不動尊について

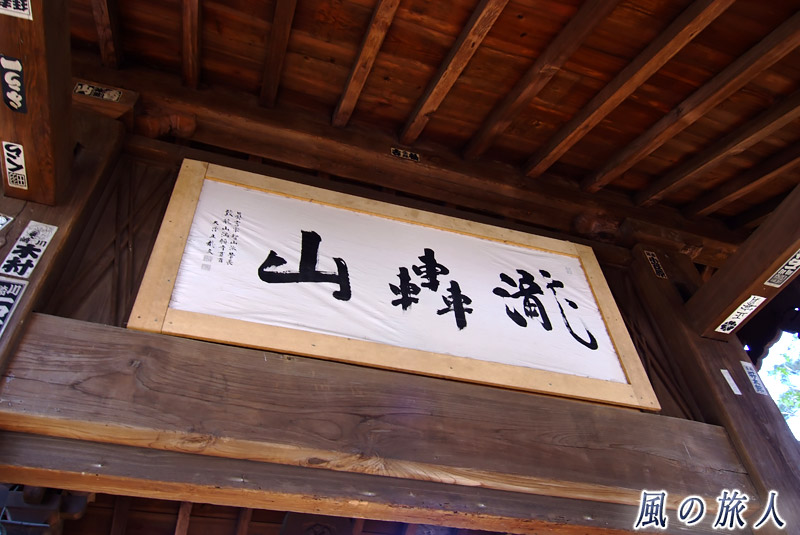

手製感のある扁額です。

等々力渓谷内、等々力渓谷の一部を成すように等々力不動があります。

等々力不動は満願寺の別院で、正式には滝轟山明王院という名前です。滝轟山は崖下にある不動の滝が轟く様子から付けられたと言われています。

しかしながら現在では滝という言葉を思い浮かべるのも無理なぐらい水量が少なくなっているので、そういったイメージがわいてこないのが実際のところです。

滝の上の番人といった感じで滝を見守っています。

不動尊の起源について書くと、約千年前に和歌山県根来寺の興教大師が日頃信心する不動明王から「武蔵野國、調布の陵に結縁の地がおる。永くその地に留まり衆生を済度せん。」と神託を受け、この付近を探索し、そして夢と同じ霊場を見つけたそうです。

そして手に持っていた錫杖で岩を穿つと、そこから清らかな滝が溢れ、その水しぶきの中に金色に輝く三十六童子が現れた・・・とか。これは少々話がSFじみていますが、ここに持参した不動明王を安置するためのお堂を建てたのが不動尊の始まりだと言い伝えられています。

龍の口から水が出ています。壁面からも水がにじむように出ています。

実際のところはそれ以前(平安時代)からこの場所は霊場として関東一円に知れ渡り、各地から修行者も多く訪れていたそうです。

すぐ近くに都の史跡となっている野毛大塚古墳などの大きな古墳がある地域なので、古くからこの地域が開け、またこの滝が広く世間に知れ渡っていたというのも納得できます。

また、戦国時代には吉良氏の戦勝祈願所になっていたとも言われていますが、吉良氏は戦をした記録が一度しか残っていなく、戦争をしない大名だったのでは・・・と言われていますが、どうなのでしょう。

満願寺から移築された木製のシンプルでシルエットが美しい門です。

等々力不動は環八と目黒通りが交差する等々力不動前交差点から目黒通りを多摩川の方へ少し向かったところにあります。

入り口には古い山門があります。なかなか風情がある門ですが、これは昭和44年に満願寺が改築された際に、それまで満願寺で使用していたものが移築されたものです。

山門の前に桜の木があるので、春には門と桜でいい風景になります。秋にも境内のイチョウの木が背景になり、これまた美しい風景になります。

菊花展の時には多くの菊が飾られます。

山門から入って左側にある舞台は近年造られた新しいものです。元旦の破魔矢やお守りの売り場、節分祭の豆まきや菊まつりの菊を展示するのに使われています。

一階部分から崖線や渓谷の一部が眺められるようになっているのですが、木が多すぎて絶景と言うにはちょっと・・・といった感じです。

春には下の参道にある桜が咲く様子も見られますが、これもピンク一色というわけではないので中途半端な感じです。

晩秋には舞台下にあるモミジの紅葉がきれいです。こちらはなかなか美しい光景になります。

いつも花が供えられています。

この舞台と山門の間には何時もきれいな花が供えられている草木供養碑があります。名前の通り草や木、花などを供養する為のもので、昭和47年に玉川造園組合によって奉納されたものです。

山門から入って右側には小さな堂があり、行事の時などにここで等々力囃子が演じられます。等々力囃子は伝統のある芸能で等々力囃子保存会によって受け継がれていて、同じく等々力にある玉川神社の例大祭などでも活躍しています。

その堂の横には横たわった松、六大の松があります。満願寺縁の霊松らしいのですが、詳しくはわかりません。大晦日の夜にはライトアップされていました。

昭和28年に再建したものです。

巨大で存在感があります。

大きな提灯がぶら下がっている正面の本堂は昭和28年に再建されたものです。祈祷者、信者、近くの散歩人、等々力渓谷を訪れた観光客と何時も参拝客が絶えないといった感じで、拝んでいる人の姿をよく見かけます。

とりわけ大きな護摩の日や花祭りの時などは多くの信者が集まり、熱心に祈りを捧げたり、祈祷を受けたりしています。

この本堂には本尊が置かれていなく、奥にある奥之院に役の行者御作の秘仏不動明王が安置されているそうです。

2、不動の滝や稚児大師など

紅葉の時期には絶好の観賞場所になります。

本堂の脇に社務所があり、お守りや護符などが売られています。その横から不動の滝や等々力渓谷へ降りる階段があります。

この階段の踊り場、ちょうど崖にせり出した感じで手水舎があります。崖にあるのでなかなか眺めのいい手水舎で、すぐ上にイチョウの木や崖にモミジがあるので、紅葉の時はとても雰囲気がよくなります。世田谷で一番の手水舎と言えるのではないでしょうか。

結構きつい階段なので戻ってくることを考えるとためらってしまいます。

階段を降りるとすぐに刀の石像が置かれた分岐点があります。真っ直ぐは不動の滝や稚児大師に至る滝の道、左は舞台下にある弁天堂や奥にある地蔵堂への参道になります。

初めての訪問だとどっちへ行こうかと迷うかもしれません。季節に合わせて好きな道を選ぶといいかと思います。

崖下でつながっているといえばつながっているのですが、そこそこ大回りしなければならないので、またここに戻ってくるほうが楽といえば楽かもしれません。

舞台の下の少し先のほうにあります。

ますは左側の参道の方から紹介していくと、こちら側の特徴は何といっても桜ともみじです。

参道から外れますが、舞台下にはモミジが沢山植えられていて、秋になると紅葉の絶景ポイントになります。舞台から見下ろすのもいいですが、舞台の下から舞台を見上げるようにモミジを見る方がきれいで、絵になっていると思います。

この舞台下付近には弁天堂と弁天池があります。小さいですが弁天池には湧水が引かれていて、池に浮かぶような形で弁天様が祀られています。

かなり下った付近にあります。

境内の一番奥にあります。

モミジの植わる参道を先に進むと、少し広々とした空間があります。桜の時期以外に訪れるとあまり感動はありませんが、ここに植えられている木は桜が中心なので、桜の時期にはなかなかいい空間となります。

これらの桜は環八ができる前の道沿いにあった桜並木の一部を移植したものです。約150本ほど移植されたと聞きますが、近年では枯れたりしてめっきり減ってしまった印象です。それでも古くからの地元の人には愛着のある桜の木という事になるのでしょうか。

この参道の終点付近には地蔵堂があり、お地蔵様が等々力不動の方を眺めています。

神変窟や祠が斜面に点在しています。

階段の分岐点に戻り、不動の滝へと続く真っ直ぐ滝の道を降りていくと、右手に役の行者を祀った洞窟のような神変窟があります。今でも修行やお経を唱える人が絶えないようで、たまに階段を歩いていると念仏が聞こえてくる事があります。

この付近の斜面には岩とともに多くの祠などが祀られているので、少し非日常的な空間となっています。

階段を下まで降りると左手に真言密教の瞑想の道場「宝珠閣」があり、その横では抹茶等の接待が受けられる茶屋があります。渓谷内の木々に囲まれた気持ちの良い環境でお茶や甘味などを楽しめる事から人気があるようです。

等々力不動の象徴となる場所です。

龍の口から水が出ています。

滝の道を降り切ると等々力渓谷を流れる谷沢川が流れています。その谷沢川の横に等々力不動の象徴である不動の滝と石像、祠群があります。

数千年の間、如何なる早魃にも涸れることなく冷水が渓谷に轟く音から「とどろき」の地名が名付けられたとも言われている滝ですが、現在では二カ所の水流の口から水が噴き出す程度の水量しかありません。

滝という言葉を額面通りに受け止めて訪れると、これが滝・・・といったがっかりな感想になってしまうかと思います。季節などによって水量が変わるようで、以前訪れた時は水道の蛇口程度しか水が出ていなく、ビックリした事もあります。

でもこの滝の水が等々力渓谷内で最も水量の多い湧水というのも事実で、雨水が地面にしみこみにくい現代の環境の変化によって渓谷内の水量がといった要因により少なくなってしまいました。

修験者を見守るといった感じでしょうか。

滝の横の祠に祀られています。なかなかの迫力です。

滝の自体の迫力や美しさはないものの、滝の周りには多くの石仏や不動様が置かれていて、滝の雰囲気はとてもいいです。等々力渓谷の象徴となるのも頷けます。

滝の中には滝に打たれる場所も設けられていて、年間一千人以上の方々が関東はもとより日本全国から訪れ、滝に打たれて修行しているそうです。

稚児大師とは弘法大師の幼い時の呼び名です。

滝の前に架かる利剣の橋を渡ると、渓谷の川沿いに続く道と合流します。この辺りはどこまでが等々力不動尊の敷地になるのかよく分かりませんが、稚児大師があるこの地域は等々力不動尊の社域となります。

案内板に沿って少し進むと稚児大師が祀られているお堂があります。中には女の子っぽい像が置いてありますが、これが稚児大師で、弘法大師の幼児期の姿となります。

この稚児大師付近にはモミジが多く植わっているので紅葉時はなかなかきれいです。

御利益があり、普通に飲めそうな雰囲気です。

稚児大師の前には水盤が置いてあり、湧水がひかれています。今ではそんな感じはしませんが、この湧き水は霊水として汲む人が絶えなかったそうです。

ただ、設置されている注意書きに飲む時は必ず煮沸して下さいと書かれているので、渓谷を散策した喉を潤すというのは自己責任となります。

海外旅行でもそうですが、こういったものは気分的なものが大きく、俺はお腹が強いから大丈夫という人は平気で、お腹を壊すかもしれないといった弱い気持ちで飲むときっとお腹を壊しがちなものです。

3、境内の四季と紅葉

* 春 *

花まつりに向けて門前が華やかになります。

昔は舞台からの桜もいい感じでした。

座っての宴会が禁止なので、歩いての花見となります。

等々力不動の春は桜を楽しむことができます。桜は山門、また舞台下、そして地蔵堂周辺にあります。

以前は舞台からもよく桜が見えたのですが、近年では桜が減ったのか、昔はもっと良かったような・・・といった感じです。

地蔵堂付近の桜は環八が整備されたときに元あった道に植えられていた桜を移植したものです。寺の敷地となっていて宴会等の飲食は禁止なので、桜のある所をぶらぶらと散策するといった花見となります。

花祭り前後は境内に多くの花が飾られます。

桜が終わっても等々力不動の春は続きます。お釈迦様の誕生を祝う花まつりが4月8日に行われ、境内が花で飾られ、多くの参拝客でにぎわいます。

花まつりの前後、境内に鉢植えの花が飾られます。これがなかなかの量で、しかも彩鮮やかで、花溢れる境内となります。4月中は花の寺といった感じで楽しめます。

* 夏 *

緑が気持ちよく感じます。

夏の暑い時期、境内は緑一色になります。緑や木漏れ日を楽しむにはうってつけの季節ですが、やっぱり夏は暑いです。

等々力渓谷と言っても山間にある渓谷とは違うので、暑さは一緒。境内から不動の滝へ降りるのだけでも汗が噴き出てきます。

* 秋 *

色とりどりで鮮やかです。

世田谷の紅葉と言って真っ先に思いつくのは豪徳寺と九品仏浄真寺。そして三本目の指を倒すとするならここ等々力不動になります。

崖の上にある境内にはイチョウの木が多く、山門の外から見てもイチョウを中心に様々な木が紅葉しているのがわかります。

境内にそびえるような感じでイチョウの木があります。

毎年秋になると境内がイチョウの絨毯になります。

境内はあまり広くないので、境内にイチョウの木が何本もそびえているといった感じです。

そして境内が広くないこともあって落葉の時期になると境内全体がイチョウの絨毯を敷いたようになります。さすがに参道の敷石のところは掃除されますが、まあこれはしょうがないですね。等々力不動の秋の風物詩といった感じでしょうか。

この付近はなかなか趣があります。

等々力不動の紅葉のハイライトはイチョウの木ではなく、モミジです。崖下、ちょうど舞台下に大きなモミジの木が何本も植わっていて、葉が赤くなる紅葉の時期には圧巻の眺めになります。

舞台から見てもなかなかいい眺めです。特に崖に降りる所の手水舎の前は特等席となるでしょうか。

立派なモミジの木が何本かあります。

葉を太陽に透かすように見るときれいです。

ちょうど舞台の下あたりにモミジの木が多く植わっています。とても立派な枝ぶりをしているので、上から眺めてもいいし、遠くから眺めてもいいし、木の内側に入って眺めてみるのもいいです。

桜の時期同様に照明が取り付けられていたので、紅葉の時期にはワイトアップされているのでしょう。闇に浮かぶモミジと不動様の舞台というのもよさそうな感じです。

* 冬 *

雪の日は寒いけど情緒があります。

冬は木々の葉っぱがなくなるので、境内がすっきりします。舞台からの眺めもよくなります。また雪の降る日の散策もいつもと違った世界が見られるのでいいものです。

寒い季節ですが、12月には大根炊き、1月の新年は初詣、2月には節分など行事、そして1月28日の初不動、12月28日の納めの不動といった不動様にとっての特別な日があり、色々と行事が多いので、積極的にお出かけしてみましょう。

4、等々力不動の行事

* 新年 *

甘酒などの温かい飲み物などの接待が行われます。

年が明けると初詣の参拝客の行列ができ、境内が賑わいます。

筆の時間には訪れていませんが、参道に書が置いてありました。

年中行事としては、新年の元朝新春護摩、いわゆる初詣から始まり、2月3日の節分会、4月8日とその近くの日曜日に行われる花祭りが多くの人で賑わう行事となっています。

それから基本的にどこの不動様でも28日が不動様の日といった形で縁日となり、護摩が焚かれます。

5月と10月の28日に行われる大祭、1月28日の初不動、12月28日の納めの不動は他の月よりも多くの人が訪れます。

* 節分祭 *

等々力の郷土芸能が演じられます。

着ぐるみのかわいらしい鬼も登場します。

年男や来賓などが舞台上から豆やお菓子、景品交換用の玉を投げます。

安全のため、前が子供エリア、後ろが大人エリアと分かれています。

2月3日は節分の日。ここ等々力不動でも節分祭と豆まきが行われ、行事の間には等々力の郷土芸能等々力囃子の演奏も行われます。

節分祭は本堂で年男や来賓などが参加した法要が行われた後、舞台の上から2度豆まきが行われます。この時はビックリするぐらい多くの人が集まってきて、境内は大混雑します。

ここの豆まきは子供用のスペースが設けられているし、平日に当たっても夕方の学校が終わった時間に豆まきが行われるので、子供の姿が多く、子供の歓声があふれる節分祭といった感じです。

* 花まつり *

多くの人が集まり、法要の様子を見守ります。

本堂の前に設置された花神輿の前で行われます。

4月8日はお釈迦様の誕生を祝う花まつりの日です。全国的に多くの仏教寺で行われている行事で、着飾った稚児さんが白象を引いたり、蓮の花を持って練り歩いたりする様子を見たことがあるのではないでしょうか。

等々力不動でも4月8日に花まつりの法要が行われます。本堂前に設置された花神輿にお釈迦様が載せられ、その前で法要が行われます。

お釈迦様に甘茶をかけて健やかな健康を願います。

日曜日に子供達に曳かれて練り歩きます。

法要が終わると、参拝者がお釈迦様に甘茶をかけて健康を祈願します。また境内では甘茶の接待も行われます。

稚児行列は4月の第一日曜日と決まっているので、花まつりよりも先に稚児さんと白象が練り歩くことになります。

花まつりの時には境内が多くの花で飾られますが、花まつりの後でもそのまま花が境内に飾られ、4月中は花の寺といった感じになります。

5、感想など

凛とした佇まいをしていて、強い力を感じます。

等々力渓谷にある等々力不動。等々力渓谷の一部と思われがちですが、等々力不動といった文化的に強い存在があるからこそ等々力渓谷が魅力的な場所になっているのです。

等々力不動は境内の雰囲気が素晴らしく、四季折々訪れる楽しみがあります。季節ごとに行事も行っているので、そういった行事に合わせて訪れるのもいいかと思います。

世田谷区内で散策するのにお勧めの場所の一つで、私のおすすめは晩秋のモミジが色づく時期です。きっと感動するはずです。

せたがや百景 No.95-2等々力不動尊 2025年5月改訂 - 風の旅人

・地図・アクセス等

| ・住所 | 等々力1-21-39 |

|---|---|

| ・アクセス | 最寄り駅は東急大井町線等々力駅。 |

| ・関連リンク | 等々力不動(満願寺公式サイト内) |

| ・備考 | 東京の名湧水57選 |