玉川野毛町公園

野毛1-25公園内に直径66メートル、高さ9メートルの野毛大塚古墳がある。小高い丘とも見えるこの円墳は現在都の史跡に指定されている。プール、野球場、テニスコート、遊び場などが設けられ、スポーツと憩いの場となっている公園だ。(せたがや百景公式紹介文の引用)

*2026年に敷地が拡張され、全面的に公園がリニューアルされます。

1、玉川野毛町公園について

*国土地理院地図を使用

第三京浜は世田谷と横浜を結んでいる高速道路です。横浜や三浦半島に向かうのに利便性があるのは当然ですが、終点で横浜新道(有料道路)に接続しているので、引き続き横浜新道を利用すれば保土ヶ谷で国道1号線に合流でき、湘南方面に向かう際にもとても使い勝手がいいです。

付け加えるなら、その先の小田原や伊豆を訪れる場合にも、東名高速を使うよりも通行料金を安く抑えて行くことができます。渋滞にはまると大変ですが、休日の朝の早い時間帯に利用したり、機動力のあるバイクだとそこまでストレスにならなく、バイクツーリングで伊豆に向かう定番のルートの一つになっています。

その第三京浜の入り口となっているのが、野毛の環八にある玉川IC。そのすぐそばに、この項目の玉川野毛町公園があります。

昭和といった感じの案内図がまだ使われていました。

環八の反対側の入り口です。

玉川野毛町公園は世田谷区立の公園です。野球場やテニスコート、子供の遊び場があるのというのは定番ですが、なんと屋外プールやデイキャンプコーナーもあったりします。少しアクティブ系な公園といった感じでしょうか。

更には、ここには他の公園にない凄いものがあります。それは百景の紹介文にもある野毛大塚古墳。公園内にドカって大きな古墳があるのは珍しく、しかも古墳の周りには埴輪なども並べてあって(*現在は撤去されました)、古代の雰囲気も感じられます。

全国的に・・・、といっても考古学の世界ですが、少し名が知られる古墳でもあるので、歴史的な勉強を兼ね、すぐ近くの等々力渓谷とともに幼稚園や小学生の定番遠足コースにもなっています。

緑の中に赤い橋が映えます。

この野毛町公園のある場所は、なかなか面白い歴史を持っています。すぐそばが等々力渓谷ということで、その延長で昔は自然豊かな場所でした。

この地が変わっていったのは、昭和6年のこと。等々力渓谷の入り口にあるゴルフ橋に名残りがあるように、鳩山氏、五島氏といった政財界の大物によってこの付近一帯がゴルフ場として切り開かれました。

最初は玉川ゴルフコース、後に等々力ゴルフコースと名付けられたゴルフ場は、等々力駅から第三京浜の入り口の辺りまでがコースとなり、最初は6ホール、後に3ホール加わり、全部で9ホールありました。それに加え、夜間でも利用できる広い打ちっぱなしの練習場もありました。

現在の野毛町公園や野毛大塚古墳もそのコースに含まれていました。古墳はどうなってしまったのかというと、無事に残されるには残されたのですが、ゴルフ場のコースの中に埋もれていたようです。

このような自然を切り開いての開発は、地元住民と対立する事も多いのですが、この開発は地元の人をそこで働かせるという条件だったので、地元にとっては決して悪い話ではなかったようです。

*国土地理院地図を使用

しかし、このゴルフ場は短命で、第二次世界大戦が勃発した昭和14年に廃止されました。わずか8年ほどの営業でした。戦時色が強まった影響となるのでしょうが、昭和初期に駒沢にあった駒沢ゴルフ場も地価の高騰によって採算が合わなくなり、廃業しています。

大正初期までは土地が余るほどあった世田谷ですが、関東大震災を経て、昭和初期には住宅需要の高まりや鉄道の開通から、地価の高騰が進みました。広い敷地を擁しているゴルフ場にとってはじわじわと上がっていく地価は経営に大きなダメージを与えます。そういった影響も大きかったのでしょう。

ゴルフ場だった跡地の一部、現在の野毛町公園のある一帯を内務省が購入しました。その後、本格的に戦争下になると、高射砲の基地となりました。

高射砲ということで、敵の飛行機が飛んできたら迎撃するはずだったのですが・・・、結局、訓練場としてしか使われなく、敵機を打ち落とすどころか爆撃を喰らってしまい、その時に残っていたゴルフ場の施設などが破壊されたとの話です。

*国土地理院地図を使用

*国土地理院地図を使用

戦後になると、東京都の公園課、さらに住宅課の所有となり、古墳周辺は公園や集合住宅団地に変わっていきます。極度に住宅難の時代だったので、戦後の航空写真を見ると、古墳の周辺はあっという間に住宅で埋め尽くされているのがわかります。

公園が開設されたのもこの頃。現在と比べると狭い面積ですが、古墳を中心とし、1956年(昭和31年)に都立公園として開園しています。

*国土地理院地図を使用

東京オリンピック後、1965年(昭和40年)に第三京浜道路が開通し、環八も整備されました。時を同じくして、管理が都から世田谷区に移り、区立公園となりました。

環八沿いにあった集合住宅が取り壊され、公園用地となったことで、野球場やテニスコート、プールが造られているのが、航空写真からわかります。

公園の周囲にも変化があり、一気に大きな集合住宅の建物が増えました。公園の南側は都営住宅で、東側は国家公務員宿舎、国土交通省住宅になります。今は様子が変わりましたが、高さのある古墳に上がると周りには集合住宅が多いのがよくわかりました。

2012年(平成24年)には、国家公務員宿舎が廃止となり、その敷地の一部(約2.8ヘクタール)を世田谷区が公園用地として買収しました。現在、拡張整備が進められている最中で、2026年に開園をする予定になっています。

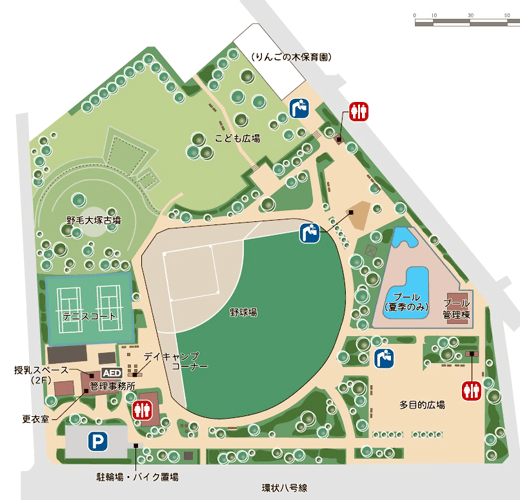

*世田谷区の公園案内図を使用

2026年に新しいエリアの開園とともに旧エリアの改修工事が始まるので、私が訪れた2010年頃とは様子が異なりますが、公園内の紹介を行っていきます。

野毛町公園は古墳や野球場を中心とした比較的コンパクトな公園です。環八側に駐車場や管理棟があります。敷地の大きな公園ではないので、駐車可能台数は20台と少なく、料金も1時間200円とリーズナブルなことから、休日などには満車になっていることが多いです。

赤と薄いピンクの混じった花が特徴的です。

この駐車場側の入り口には紅白入り混じった桜が咲いています。赤色の花、ピンク色の花、赤白まだらな花と面白い色をしていて、結構きれいです。こんな種類あったけ?と調べてみると、源平桃という桃になるようです。桃はバラ科サクラ属なので、花が咲いている感じが桜と似ています。

そしてこの付近には像が二体設置されています。作者は知る人ぞ知る掛井五郎。題名は「雲」と「翼を持った女」となるようですが・・・。センスを理解できる人には素晴らしく、私のようにセンスのない人間には駄作にしか見えない・・・といった感じでしょうか。

駐車場から入り、管理棟を過ぎると、子供用のデイキャンプコーナーがあります。小さなスペースなので、本格的なことはできませんが、野外活動の練習や、家族での炊事を楽しむことができます。

この付近も古墳の一部なのですがしょうがないですね。

さらに進んでいくと、右手に野球場、左にテニスコートや古墳とあり、その間の狭い通路を進んでいくことになります。

野球場と古墳は狭い通路を挟んで隣り合っています。狭いスペースに色々と詰め込んだといった感が強い配置です。

この野球場は一面のみです。そう聞くと小さなグラウンドといった印象を受けるかもしれませんが、区内の多くの野球場が細長い大きなスペースに2面使えるようになっているので、実はとても贅沢な仕様となっています。野球をやる人には人気のグラウンドですが、ネックは駐車台数が少ないことです。

古墳や古代に因んだ遊具があれば面白いですね。

古墳については次の章でふれるとして、古墳の前は広々とした広場になっていて、よく子供たちが駆け回っています。古墳の空堀や祭壇部分の出っ張りがあるので、広場といえどもアップダウンがあり、また埴輪が置かれているのがいい障害物となっていて、それが駆けっこをするのにいいようです。

児童遊園として遊具も置いてあり、放課後や休みの日には子供たちが一生懸命遊んでいます。遊具はジャングルジムのようなものだったり、ライオンやパンダの置物だったりと、一般的なものです。

ライオンの代わりにスフィンクスだったら・・・、ラクダの代わりに埴輪の馬だったら・・・などと、古墳や古代にちなんだものがあれば面白いのに・・・と、通りすがりの散策人は思ってしまうのですが、予算や管理の手間などあり、特注の一点物の遊具を設置するのは難しいのでしょう。

子供の遊ぶスペースが結構あり、夕方はいつも賑わっている感じです。

児童遊園はプールの前の方にもあり、ブランコや滑り台、砂場なども設置されています。周辺が団地ばかりなので、子供達が庭代わりに使っている感じで、夕方訪れるといつもにぎわっています。

夏期(7月1日~9月10日)のみ開いているプールは、一般用(水深0.8メートル~1.2メートル)と幼児用があり、利用料金は高校生以上が390円です。競泳用の広いプールではありませんので、軽く水泳を楽しむといった感じになるのでしょうか。

プールの奥は多目的広場になっていて、近年ではバスケットのコートが設置されたようです。

桜の時期の古墳もいいものです。

少ないながらも桜が植えられています。

園内には桜が植えられています。桜スポットとしては有名ではありませんが、結構立派な桜の木もあります。公園化されたときに植えられたものですが、環八が整備される前の道沿いには桜並木があったと聞きます。多くは等々力不動の境内に移植されましたが、もしかしたらこちらにも移植されたのかもしれませんね。

子供が遊具もそろっているし、古墳もあるし、家族で弁当を持って花見をするのにはちょうどいいかもしれません。そこまで多くの人が訪れないのでのんびりと楽しめそうな感じです。

2、野毛大塚古墳や周辺の古墳など

秋の古墳もいいです。秋には古墳まつりも行われます。

玉川野毛町公園には、都の史跡に指定されている野毛大塚古墳があります。新興住宅地で、住宅地ばかりの世田谷に、そこそこ大きな古墳があるというか、残っていたことに驚いたという人も少なからずいるかと思います。

この古墳が造られたのは、5世紀初め、古墳時代中期とされています。都の史跡になっているのは、全国でも屈指の大きさの帆立貝式前方後円墳であり、また多くの鉄製の副葬品や武具が埋葬されていた事です。このことからかなりの権力者(恐らく南武蔵地域の大首長)が埋葬されていたと推測されています。

古墳が造られた背景などを解説していきますが、影響力のある大きな古墳である事と、多くの副葬品から、古代の関東地域の権力図などがそれなりに解き明かされてはいるものの、古代の様子というのはハッキリ分かっていないことが多いので、どうしても様々な説がでてきてしまいます。ここで書いていることはそういった説の一例です。

古墳全体が葺石で覆われていたのとホタテ貝のような形をしているのが特徴です。

まずは大きさから。墳丘の全長は約82mで、前方後円墳といいながら後円墳部分が大きく、前方墳部分が極端に小さいのが特徴です。ですから、普通の前方後円墳と区別し、ホタテ貝形古墳といった言い方をするのが一般的です。

後円墳部分は直径66m、高さ約10mの大きさで、実際は三段に分かれていて、全面が葺石で覆われ、円周の通路には埴輪が並べられていました。整備の際に保護目的で少し土が盛られているので、実物は今存在しているものより少し小さいです。

高さがあるので結構眺めが良いです。上からだと方形部分がよくわかります。

あまり存在感のない前方部は、長さ15.5m、幅28m。こちらは円墳部分のように土が高く盛られているのではなく、舞台のような感じで平らになっています。

その横には長さ7.5m、幅10mの造出部といわれる小さな方形部分が付設されています。これは一周忌などの祭事に祭壇として利用されたもので、この下から祭事に使われたと思われる供え物を置く土器片などが出土しています。

古墳の周囲は最大幅約13m、深さ約2mの馬蹄形の空濠で囲まれていました。前方墳の辺りは実際よりも浅い堀で再現してありますが、それ以外の部分は野球場や道路の下になってしまっています。完全に復元したなら古墳の全長は104mもの大きさになります。

これは近年の発掘で分かったことなので、しょうがありません。修復以前はゴルフ場のコースとなっていたり、戦時中や戦後の混乱期は斜面が芋畑になっていたので、現状は良い方だといえるかもしれません・・・。

方墳部分には葺石がなされ、埴輪が並べられていました。

これも現状では一部しか再現されていませんが、古墳の表面に多摩川の川原から持ってきた丸石で覆われているのも特徴です。その数100万個だとかいうから結構な数です。

そして、以前は古墳の周囲から出土した円筒埴輪などの埴輪列(レプリカ)が当時の様子を模して置かれていました。月日とともに壊れたものが多くなり、今では全部取り除かれてしまっています。古墳らしくてよかったのですが、また復活することはあるのでしょうか・・・。

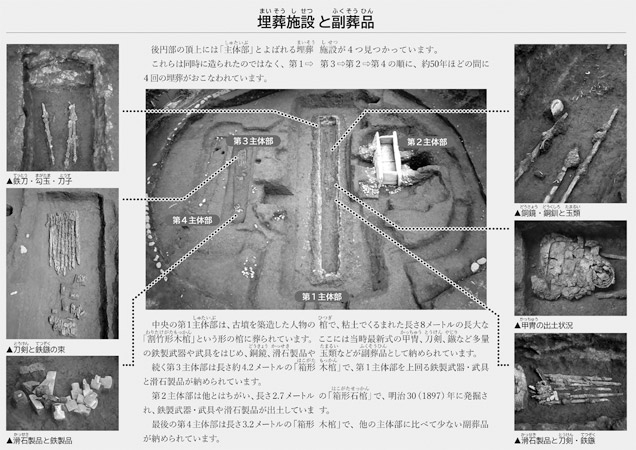

長いのが第1主体部(埋葬施設)です。全部で4つの主体部があります。

埋葬品などに関してですが、古墳の上に登るとタイルで石棺の位置や副葬品が描かれているので、どういった状態で埋葬されていたのかわかるようになっています。

この古墳には4基の埋葬施設(主体部)があり、真ん中の一番長いものが最初に造られ、後に追葬で左の第3主体部、右側の第2主体部、一番左端の第4主体部の順に埋葬されました。

中央部の第1主体部に埋葬されている人物がこの古墳の主という事で、棺も長さ8mの割竹型木棺と大きく、埋葬品も多く出土しています。特に鉄製の甲冑、刀剣などは権威の象徴であり、古墳の大きさと共にこの主がどれほどの権力を持っていたのかが分かります。

その他にも銅鏡、石製模造品、玉類などの装身具も出土されています。人骨に関しては完全に土に溶けてしまっていて残っていませんが、装身具などの位置からだいたい160cmぐらいの身長だったと推測されています。

発行:世田谷区教育委員会 生涯学習課文化財係(ダウンロードページ)

第3主体部は長さ4mの箱形木棺で、ここからは32本の鉄製の刀剣類と大量の矢じりなどが出土されています。結構な量の埋蔵品なので、王を軍事的に補佐した人物が埋葬されていたのでは・・・、いや次の代の王ではないか・・・といった感じの説がありますが、そもそも甲冑、装身具などは出てきていないので、人が埋葬されていたのだろうか・・・といった疑問もあるわけで、結構謎の多い主体部でもあります。

第2主体部は、唯一石棺が埋葬されていました。この石棺は東京湾産岸の砂岩を加工した8枚の板石を組み合わせた箱形石棺で、長さは2.7m程です。中からは甲冑、刀剣、玉類などの装身具が出土しています。

明らかに世代や様式が違うので、古墳にしては珍しい二世帯住宅方式になっているのでは・・・といった感じでしょうか。ただ、埋葬者に関しては王になれなかった王子なのか、世襲した王子なのかは議論の余地が大いにあります。

壊れているものが多いです。尖っているとちょっと危ないかも。

第4主体部は一番左端に設けられたもので、第1主体部から50年ほど後に造られたのでは・・・と推測されています。埋められていたのは、長さ約3.2mの組合せ式箱形木棺で、埋葬品は刀剣2本と水晶の丸玉が2個と他に比べて少ないです。このことから埋葬者は女性ではないだろうか・・・と推測されています。

今の感覚からすると、王が30才で死んで、その後、妃が50年生きるということはありえますが、寿命が短かった時代なので、娘・・・、いや、更にその下の世代ということも考えられます。どのような人物がどのような目的で祀られたのか、ここも謎が多いです。

その他、古墳の周りから円筒形の埴輪が多数、そして造出部からは柵形埴輪や家や鳥などの器財埴輪が出土しています。

この付近の斜面にはこのような横穴墓がたくさんあります。

古墳といえば、昔の身分の高い人のお墓です。なぜ野毛に大きな古墳があるの?ってことになりますが、この付近の多摩川沿いには多くの古墳が残っています。また、一般の人が眠っているとされる横穴墓(おうけつぼ)も国分寺崖線などの斜面で多数発見されています。

古墳は時代ごとに古墳群を形成していて、少し南の田園調布の多摩川台公園にある亀甲山古墳を中心とした田園調布古墳群、そしてこの野毛大塚古墳を中心とした野毛古墳群、更に多摩川を北上して狛江、喜多見古墳群といった感じに分かれています。

とても大きな古墳で、展示館も付随しています。

この古墳群はそのまま勢力を表していて、まず一番大きな亀甲山古墳を持つ田園調布の勢力がこの付近を支配します。亀甲山古墳は全長107メートルもある前方後円墳で、4世紀後半、古墳時代前期に造られたものだとされています。その頃の野毛などの古墳は小さな円墳が主でした。

その後、5世紀になると畿内王権の変動があり、河内や和泉を中心に新たな政権が誕生しています。その事により新たに身分、階級の秩序が生まれたようで、例えば地方酋長の古墳の大きさや形状の制限などが行われたとされ、この時期には日本各地の古墳の形状に変化が見られます。

この時に新しく生まれたのが、野毛大塚古墳のような前方後円墳もどきのホタテ貝形古墳です。その文化がいち早く表れたのが野毛で、田園調布古墳群と比べて野毛の古墳は畿内文化が強いと言えます。

それは副葬品にも表れていて、当時畿内にしかなかったような鉄製の甲冑や大量の刀剣など副葬品として埋葬されていて、野毛の勢力は新たな政権といち早く手を結んだ事によって田園調布の勢力との力関係が逆転したのではと推測できます。

野毛では大塚古墳をピークに徐々に古墳が小さくなっていきます。野毛の勢力が衰退したのと、時代の流れ的に古墳自体の意義が薄くなったのとが重なっているのでは・・・ということです。

特に整備されていなく、竹山といった感じです。

小さな円墳です。公園として整備されています。

その後は狛江や喜多見で古墳が充実していることから、今度は野毛からそっちへ権力が移ったようです。ただし、古墳の存在意義が薄くなっていたので、古墳自体は小型のものが多いです。

なぜ、野毛が権力を持つようになったのか。なぜ、この地がそんなに重要だったのかという事を考えると、まず第一に馬の産地としていい放牧地だった事です。畿内の王は関東の質の良い馬を確保するためにこの地を確保しておく必要があったとされています。

東日本で最大の前方後円墳です。

第二に、北関東(群馬や栃木付近)には毛野(地域首長連合)という大きな勢力があり、その監視(攻略)の要としての役割がありました。

あまり馴染みのない名称ですが、毛野国が上毛野国、下毛野国に分かれ、その後、上野国、下野国になったと聞くと、歴史好きな人ならすぐにその規模や影響力をすぐに納得できるのではないでしょうか。

実際、群馬県の太田市には、毛野国の酋長だったとされる人物が埋葬された天神山古墳があります。全長は210m。東日本最大で、全国だと26位の大きさになります。

ホタテ貝形古墳としては全国で3番目です。

天神山古墳(別称:男体山古墳)から300mほど離れた場所には、女体山古墳があります。この古墳は野毛大塚古墳と同じホタテ貝形古墳です。墳丘長は106mあり、こちらも東日本では最大。全国だと3番目になるようです。

野毛大塚古墳は82m。国内で有数の規模を誇っているといった記載をよく見かけますが、上には上がいます。ただ、大きさでは負けていても高さでは負けていないし、保存状態も野毛大塚古墳の方がよく、美しく形で保たれています。

それにしても・・・、毛野と野毛。名称はそのままひっくり返しただけだし、同じようなホタテ貝形古墳があるし、とても深い関係性がありそうに感じますが、歴史的に話題にならないところから考えると、単なる偶然なのでしょうか。ちょっと気になります。

話を戻すと、畿内の勢力は思惑があり、野毛の勢力と手を結んだようです。ただ、あまりにも急に野毛の勢力に畿内色が強く表れています。おそらく畿内の人もこっちへ移住してきたから畿内の文化が強まったと考えるのが自然です。

その畿内の人々が移住して集落を造ったのが狛江や喜多見の付近で、野毛が勢力をふるっているうちに徐々に力を蓄え、そのうち野毛の勢力は用済みだと判断して自分たちでこの付近の実権を握ったのではないか・・・ともいわれています。

とまあ、こういった流れで野毛が発展し、衰退したのではと推測されていますが、大昔のことなどで、実際にどうだったのかははっきりとわかっていません。

宇佐神社(八幡様)の裏手にあります。

野毛古墳群は造られた順に上野毛稲荷塚古墳、野毛大塚古墳、天慶塚古墳、御岳山古墳、八幡塚古墳、狐塚古墳、その他小さな古墳群で構成されています。

多摩川沿いの一つの丘に一つの古墳があるといった感じで、この地域を王家の丘として整備しようではないかといった案もあったりします。

実際にそうなれば面白いかもしれませんが、一般の人に面白いような施設や展示になるのかと考えると、ちょっと微妙な感じです。

ただ、個人の所有地にあった古墳などを区が買い取ったりしているようなので、もしかしたらそれに近いようなことをやろうとしているのかもしれません。

古墳の埋葬品など詳しいことに関しては代官屋敷のところにある郷土資料館に展示してあります(レプリカが多いですが)。興味あればそちらもご覧になるといいと思います。

昔の斜面に入れるときの写真です。

最後に、公園にある古墳。しかも結構な高かさがある。となると、子供が登らないわけがありません。

砧公園にある小さな砧大塚でさえも見つけたら子供が駆け上がっていきます。何が楽しくて一目散に登ってしまうのか。きっと子供の本能なのでしょう・・・。

この野毛古墳は高さが11mと、三階建ての建物と同じぐらいの高さがあります。なので、ちょっとした丘と例えるのがふさわしいぐらいです。

昔は斜面も自由に登ったりできたので、斜面を利用してダンボールなどでソリ遊びをしている子供たちもいました。雪の日なんていうのはさぞ楽しかったことでしょう。

禿山状態になってしまったので養生していました。

さすがに禿げ山状態になってしまい、これはまずいと修復する事となり、それ以降は階段を使って古墳の上部に行く事はできますが、斜面などへの立ち入りはできなくなりました。

といっても、鬼ごっこをして遊ぶ子供達には関係ない事でしょうか・・・笑。腕白に遊ぶ子供を見るとうれしくなってしまいます。

野球場側に古墳上部に登る階段が設置されています。

さて、古墳は登ったりしていいものでしょうか。お墓なので、上に登るなんて不謹慎だという意見もあります。

日本国内でも登れる古墳と登れない古墳とあります。例えば、近くにある大田区田園調布の亀甲山古墳は入れないようになっていますし、日本全国的に見ても様々です。

ただ、○○天皇稜となると、登るどころか厳重にフェンスが張り巡らされていて、「立ち入り禁止 宮内庁管轄」といった仰々しい看板が立っています。

結局のところ管理者の方針次第のようです。しかしながら近年では登れなくしているところが多くなった感じです。とりわけ崩壊や事故を防ぐため、「文化財保護」「安全性」という意見が主流になってしまったようです。

全ての人間が土に帰っていくのが自然の理なら、古墳も自然のままで存在し、風化したり、子供達が遊んで壊れていくのならそれはそれでしょうがないような気もしますが、税金できれいに直したものが壊れていくとなると、また別の問題となってきます。

それに公園にある古墳ということで、役所の管轄や責任の所在も複雑で、責任の擦り付け合いを回避するためにことなかれ的なことになってしまうのもしょうがないのかもしれません。

3、野毛古墳まつり(2009年)

手作り感のあるイベントです。

毎年10月中~下旬の日曜日に野毛町公園を主会場として野毛古墳まつりが行われていました。残念ながら令和になってからは行われていません。コロナ禍が直接の引き金になったのでしょうが、コロナ禍後も中止扱いとなっていて、一時的なものなのか、恒久的なのかはわかりません。

この野毛古墳まつりは、2008年に古墳をより多くの方に知ってもらい、保存の大切さを伝えることを目的として始まりました。そう多くの人が訪れるイベントではありませんでしたが、古墳や古代に興味のある人たちを中心に集まり、遠方からの来訪者もいて、参加者の熱量は大きかったように感じます。

興味のある人しか来ないので、熱心に耳を傾けている人ばかりでした。

私が訪れたのは2009年。その当時の様子を書くと、イベントの当日は世田谷区の学芸員、あるいは昭和女子大の教授によってによって古墳や歴史の解説が行われました。

午前の部は野毛大塚古墳に上がって発掘で分かった事を中心に古墳に眠っている人や副葬品から推測できること、そして時代の背景などを解説してくれました。

午後の部はちょっとスケールが大きくなり、野毛大塚古墳の周辺の古墳群を巡るコースで、約2時間ほどかけて学芸員の人と歩き回ります。

子供達が悪戦苦闘しながら頑張って製作していました。

昭和女子大の学生がお手伝いをしていました。

想像通りの味でした。でも貴重な味覚体験でした。

古代体験コーナーも人気で、火おこし体験やミニ土器制作体験ができます。おいしい体験もでき、古代食や古代クッキーを無料で試食することができます。味の方はまあこんなものかなといった感じでしたが、こういったものを食べる機会はめったにないので、なかなか貴重な体験になりました。

出土品や資料、復元品などが展示されていました。

この他、会場内には出土品の展示コーナーが設けられていたり、地元の野毛町会によって来場した子供たちの為に綿菓子などのお菓子屋軽食、スーパーボールすくいなどの屋台も出ていました。

古墳の解説を聞きたく、午前中に訪れたので、人はまばらな感じでしたが、午後にもなると周辺の人が遊びにくるような感じになるそうです。

4、感想など

夏に立ち寄ったら雑草の緑に埋まり、辺境の地にある遺跡っぽくなっていました。

野毛町公園は、園内に大きな古墳があり、秋には古墳祭りも開かれるといった古代ロマンあふれる公園です。

以前は、古墳自体が公園内にある遊具の一つとなっていて、古墳としての存在感がないというか、親近感のあるお山的な存在でしたが、今ではきちんと整備され古墳らしい古墳になっています。

子供の遊び場のままでもいいのに・・・などと無責任に思っていましたが、きれいに整備されてみると、古墳を訪れたという満足感が上がっていいものですね。この古墳の価値が上がった気がします。

そういったこともあってか、近年、副葬品が国の重要文化財に指定されました。これで全国的に有名な古墳に・・・とはなりそうな感じは全くしませんが、遠足で小学生などが等々力渓谷から野毛大塚古墳を回っているように、散策でも等々力渓谷と一緒に訪れてほしい場所です。

せたがや百景 No.93玉川野毛町公園 2025年12月改訂 - 風の旅人

・地図・アクセス等

| ・住所 | 野毛1丁目25 |

|---|---|

| ・アクセス | 最寄り駅は大井町線等々力駅。 |

| ・関連リンク | 玉川野毛町公園(世田谷区)、野毛大塚古墳(世田谷区) |

| ・備考 | 野毛大塚古墳は東京都指定史跡。古墳に関する資料は郷土資料館内に展示されています。古墳まつりは10月の週末。 |