* 旧用賀村と用賀神社について *

用賀というと、日本の大動脈と言える東名高速から連絡する首都高の用賀料金所があるので多少区外にも名が知れていますが、特に何があるわけでもなく、地味な印象の町です。ただ地名に関しては他に同じ地名がないというような特徴のある地名が付けられています。

この用賀という地名は平安から鎌倉初期に勢田郷であったこの地にヨガ道場ができた事に由来するそうです。ヨガとはあのインドの座禅を組んで精神統一を・・・といったあのやつです。ヨガはサンスクリット語の梵語となるようで漢字で書くと「瑜伽」となり、「ユガ」とも「ヨガ」とも読まれていたそうです。それが最終的にヨーガとなり、用賀になったのではと考えられています。

なぜ用賀の字が当てられたのか、そもそもなんでこんな辺鄙なところにヨガ道場が出来たのかなど色々と不明な部分も多いです。後の永禄から元亀年間(1558~72年)に北条の家臣飯田帯刀の子、飯田図書が用賀を治めるようになってから用賀村が開けていくのですが、その際に真福寺を開基し、その山号が地名に合わせて喩伽(ゆが)山と付けられたと言われています。これが用賀といった不思議な地名がつけられた名残となるのか、或いはこの真福寺の山号から用賀の名が付けられたのではという説もあり、どちらかというと後者の方が信憑性があるような気がします。

現在の国道246号は用賀の南を通って厚木方面に向かっています。この道は旧大山道(矢倉沢往還)をバイパス化した道で、かつての道は三軒茶屋で二股に分かれ、片方は世田谷通りに進み、代官屋敷の前を通り、弦巻を通り、用賀に至り、もう片方は駒沢、桜新町の駅前を通り、用賀に至っていました。

その二つの道が合流するのが用賀で、用賀神社の北側にその追分が残っています。追分のすぐ先は用賀中町通りで、かつてはこの辺りが村の中心でした。現在でも商店が並んで少しにぎやかな感じとなっています。大山道は現在の中心部である用賀駅前を通り、用賀の西では北側を通る慈眼寺ルート、南側の行善寺ルートと再び分かれていきます。用賀は大山道が合流しているといった絶好の場所に位置していたことで、街道を中心に村が発展していきました。

村は東西に1200m、南北に2000mと広大な村域を持っていましたが、水に不便をするような台地に位置していたことから街道とその周辺、或いは谷沢川流域と水源近く以外はほとんど人が住まないような雑木林ばかりだったようです。馬事公苑内に武蔵野の原生林が残されていますが、そういった風景の連続だったはずです。

ちなみに駅前の通りが谷沢川と首都高と交わるところにある橋は田中橋と名付けられていますが、かつては村外れに辺り、田んぼの真ん中といった事から付けられたそうです。そしてこの付近は大雨でよく水が溢れた場所で、玉電がよく立ち往生した場所でもあるようです。

明治7年の用賀村は戸数154、住民740人ほどでした。明治22年には周辺の村が統合し玉川村の一部になります。そして明治40年には玉電が開通し、人口が徐々に増え始めます。大正9年の国勢調査では世帯数256、人口1343人となり、更には大正12年の関東大震災後には人口流入が激しくなります。

大正15年になると住宅街としてのインフラを整えようと玉川全円耕地整理の話が持ち上がりましたが、費用面のことでなかなか話がまとまりませんでした。この事業は玉川村をあげての大事業でありながら、都や国の援助を受けていませんでした。それに田園調布や成城などと違って企業が整地して売る出すといった類のものでもありません。ですから資金繰りには困っていました。

ちょうどその時に帝国競馬協会が広大な敷地を要する馬事施設を建設するための土地を探していて、用賀地区の土地(5万坪)を30万円で購入したという経緯があります。それが昭和9年の事で、これが現在の馬事公苑になります。実際に耕地整理の工事が始まるのも昭和9年になってからでした。用賀地域の場合は比較的平坦な土地であり、土地を売ったお金があったことから道が広く、きれいな碁盤の目状になっています。駅から世田谷通りの間までに用賀一条通りから用賀十条通りまでと10筋の通りが設けられるなど、まるで京都のような区画整理が行われていて、玉川全円耕地整理の象徴のような地域となっています。

用賀村には幾つか神社がありました。その中で一番街道に近くにあったのが神明社でした。明治以降は都の方針で天祖神社と称し、明治5年には村社となり、合祀令により明治41年8月には村内の八幡神社(用賀1丁目、国道246の南側)、天神社(上用賀3丁目、馬事公苑の南)を相殿として、巌島神社、稲荷神社、山際神社を境内社として合祀し、名称も地名をとって用賀神社と改められました。

祭神は神明社の天照皇大神、八幡神社の応神天皇、天神社の菅原道真の三柱となっています。神明社と天神社の由緒は分かっていませんが、八幡神社は宇佐神社とも言われ、天正年間(1573~91年)に鶴岡八幡宮から分霊を勧請したものと言い伝えられているそうです。江戸時代の1828年に書かれた新編武蔵国風土記では八幡神社が用賀村の鎮守となっていて、昔はこちらの方が格式や規模が大きかったのかもしれません。

神社は用賀の東の端に位置します。現在でいうなら桜新町へ向かう坂の途中といった感じでしょうか。境内は斜面に位置していて、一の鳥居のある層、二の鳥居や神楽殿、社務所、社殿がある層と立体的な二層構造になっています。境内はあまり広いとは言えませんが、それでも昭和48年には隣の敷地と土地を交換したり、新たに土地を購入するなどして境内を広げる努力をしています。

現在の社殿は昭和52年に造営されたものです。社殿を造営するにあたっては、当時入手困難と言われていた貴重な木曽産の檜を現地に出向いて調達したそうです。木曽産の総檜造りで造られた社殿は重厚で、拝殿の屋根にまで千木・堅魚が付けられているので貫禄のある建物となっています。奥沢神社の尾州檜材を用いて、室町期の様式を模した社殿もいいですが、用賀神社の社殿も区内の中では隠れた名建築です。

現在の神社自体はこぢんまりとした印象ですが、氏子町域はとても広いです。現在用賀は用賀と上用賀に分れていますが、これは1971年の住居表示変更の際に分かれたものです。その際には用賀の一部が新しくできた玉川台という町域に加えられたので、氏子町域は用賀1~4丁目、上用賀1~6丁目に玉川台の一部と広大であり、そのほとんどが住宅街なので氏子地域に暮らす人口も多いです。

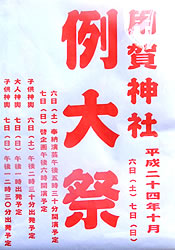

おまけに駅から比較的近いといった立地もあって、参拝客が多く、祭礼時には混雑しますが、何より初詣の時期に恐ろしいほど混み合います。元旦の日の昼間に通ると、用賀中町通りにまで参拝者の長い列が続いていてビックリした事があります。これは拝殿の間口が狭いので一人、或いは一組ずつしか一度にお参りできないといった事情がありますが、それでもこれだけの列ができるというのはそれだけ地域の人に親しまれている事ではないでしょうか。