* 実相院について *

駒留通り沿いの入り口

駒留通り沿いの入り口

立派な門構えですが、こちらは裏側になります。

駒留通りの西側の端、中央図書館のある通りと交わる付近に實相院があります。駒留通りから見ると新しい感じの寺に見えますが、こちら側は近年整備された裏側で、松丘小学校側の細い路地に古くからの門があります。

この實相院(実相院)ですが、正式には實相禅院(実相禅院)で、宗派は曹洞宗、山号は鶴松山。開基は吉良氏朝で、開山は天永琳達大和尚によるものです。次の項に出てくる勝光院と開基の経緯が似ていて、勝光院の末寺という関係になるようです。

氏朝といえば、吉良家の菩提寺勝光院を中興開山し、小田原の役(1590年)の際に世田谷城を明け渡し、世田谷領を追われ下総に下り、しかも吉良家とは血のつながりのない北条家からの養子であるというお方です。

その氏朝が下総から世田谷に戻ってきて、1603年に他界するまで夫婦で静かに閑居したのがこのお寺になるようです。

松丘小学校側の入り口

松丘小学校側の入り口

普段は開かずの門となっています。

実相院の正門は松丘小学校側にあります。松丘小学校の横を通ると、フェンスには子供たちが描いた楽しそうなプレートが沢山飾ってあり、楽しそうだなとちょっと足を止めてしまいました。

小学校の真ん前にある正門は現代的な門が付けてあったのですが、開かないようになっていて駐車場から敷地内へ入らなければならないようになっています。

正門の真ん前は松丘小学校。腕白小学生がむやみやたらと入ってこれないようにする為なのでしょうか。なんて考えるとちょっと笑みが出てしまいます。

山門

山門

本瓦棒葺が特徴的な山門と土塀です。

駐車場のところから入ることになりますが、外門から山門まではモミジがたくさん植えられていて、新緑の季節は緑が美しく、紅葉の時期は赤が美しく、さわやかという言葉が合うような気持のいい参道となっています。

山門は新しく建設されたもので、まだ木材の新しさが残っています。頭上に掲げられた木製の大きな扁額には「實相禅院」の文字が彫られています。山門から続いている土塀にも山門と同じ本瓦棒葺きが使われていて、丸瓦が大きいので山門と合わせて重厚な雰囲気を感じます。

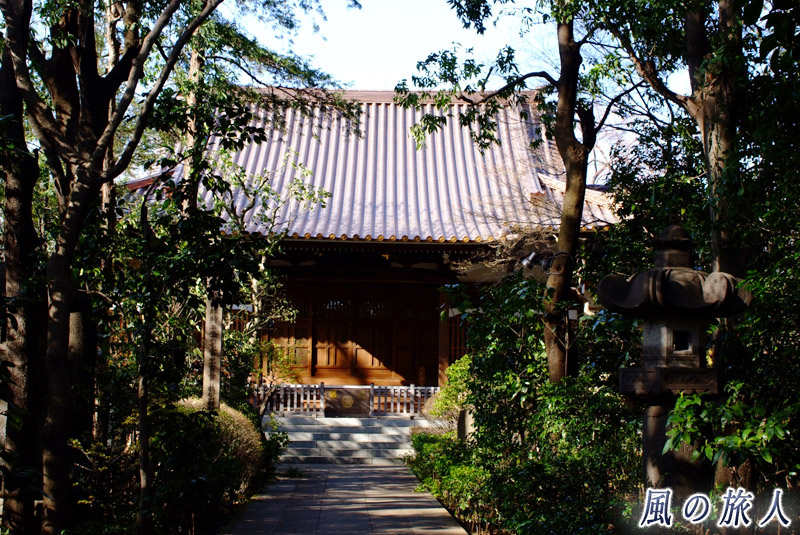

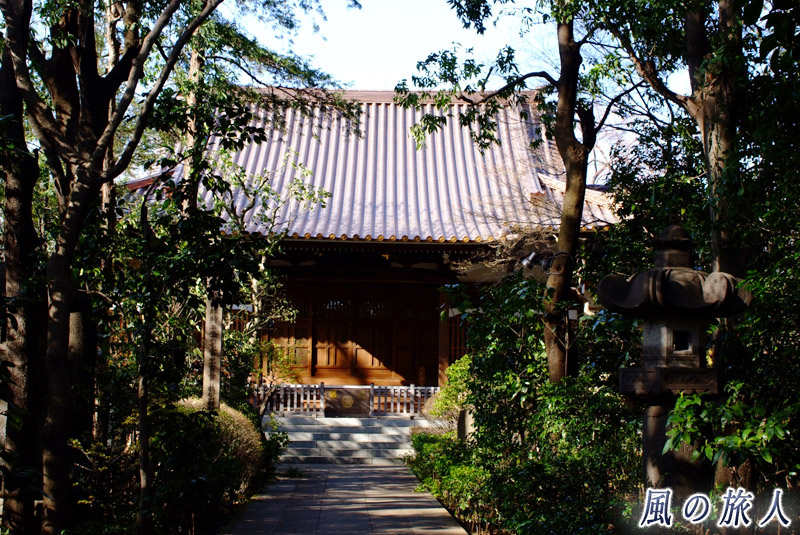

山門から本殿の間

山門から本殿の間

木が繁りうっそうとした感じがします。

山門から本殿の間は木々が生い茂っていて森の中といった感じです。こういった景観は駒留通りからは想像も出来ませんでした。

現在の本堂は昭和32年に改築された建物で、近年にも大がかりに補修されましたので新しい感じがします。本堂に間安置されている本尊は薬師如来です。

天水桶と五三桐の紋

天水桶と五三桐の紋

五三桐は吉良家の紋です。

本堂の前に置かれた賽銭箱や天水桶に吉良家の紋である五七の桐が結構目立つように付けられていて、吉良家所縁の寺だというのが強調されています。

「新編武蔵国風土記稿」によると、「今境内二氏朝夫妻ノ碑アリ、氏朝ノ碑面ニハ実相院殿四位下学翁玄参大居士 慶長八年(1603年)九月六日ト刻シ、夫人ノ碑ハ鶴松院殿快窓寿慶大姉トアリ。」と、記されていますが、現在この墓碑は所在が不明で、氏朝の位牌のみが本堂に安置してあるという話です。

もし吉良氏朝の墓が残っていれば、吉良家所縁の寺としてもっとこの寺も知名度が上がったのかなと思ってしまいます。

* 境内にある面白いもの *

賽銭箱

賽銭箱

こちらにも吉良家の紋と、他はなんでしょう?賽銭箱が好きなもので。

変わった水盤など

変わった水盤など

実相院の境内は広く、随所に変わった変わった形の石像などが置いてありました。大陸的なものから西洋的に感じるもの、あるいは巨石もあったりします。

他の百景に出てくる世田谷観音や野毛の善養寺ほどのインパクトはないものの、これはきっと住職の好みなのでしょう。そういった境内にあるものを紹介していきます。

朱印寺の石碑と竹林

朱印寺の石碑と竹林

昔の格式の名残です。

まず大事なのが、朱印寺の石碑です。駐車場付近の竹林の中にあります。これは慶安元年(1648年)7月17日に将軍家光から朱印地十石二斗二升を賜ったことの名残です。

ただその後は檀家数が少なくなり、慶応四年(1868年)には朱印地を返上したという経緯があります。寺の格式を象徴するものなのでもっと目立つ場所にあっても・・・と思ってしまいます。

仏塔(二重の塔)

仏塔(二重の塔)

近年新しく建てられたものです。

2012年には本堂の左手、駒留通り側に大きな仏塔、二重の塔が建てられました。まだ新しい二重の塔なのでとてもきれいです。塔の周辺には永代供養の碑や地下納骨堂のようなものが造られています。

江戸城の残石

江戸城の残石

なぜここにあるのか不明?

仏塔のすぐそばには江戸城の残石が山積みになっていました。山積みとなっている中心には祠が設置されていて、まるで富士講の富士塚みたいです。

恐らく実際に石垣に使われたと思われる石なのですが、何でこんな所にあるのといった感じです。しかも中途半端な量が・・・。何かに使おうとして持ってきたのだろうか・・・、色々と想像してしまいます。

桜の時期の裏参道

桜の時期の裏参道

ピンク色の絨毯になっていました。

駒留通りからの裏参道付近の庭園には石が多く配置されていて、これは持ってくるのが大変だったのだろうという大きな石も配置されています。

この裏参道付近は桜が多く植えられていて、春には桜の並木状態になります。

六地蔵と紅葉

六地蔵と紅葉

墓地の守り番です。

参道の東側が墓地になっています。参道が雑木林の中といった雰囲気になっているので、そのまま墓地も森の横といった感じの立地になっています。紅葉の時期は銀杏やモミジが色づき、お地蔵さまもご機嫌な感じでした。

高橋是清翁之鬚墓

高橋是清翁之鬚墓

元首相である高橋是清の鬚を祀った祠です。

その他では参道の林の中に「高橋是清翁之鬚墓」などというものもあります。高橋是清といえば昭和恐慌に豪腕で対処し、2・26事件で暗殺された元首相です。世田谷の岡本に別荘があり、それがせたがや百景に選ばれているので世田谷とも少し縁があるお方です。

その是清翁の墓がなぜここに。しかも名前からすると髭だけが葬られているお墓という事になるようです。もしかしてえらい人はその英霊にあやかって首塚、髭塚、胴塚といったようにバラバラにされて各地で崇拝されるとか・・・。

気になって調べてみると、ちゃんとしたお墓は多磨霊園にあり、翁の愛顧を受けた永井如雲画伯がその鬚を生前にもらい受けたものを保存していて、それを昭和61年に高橋家の了解を得て埋葬したのがこの「高橋是清翁之鬚墓」となるようです。

* 感想など *

山門から眺める紅葉

山門から眺める紅葉

紅葉の時は結構きれいです。

私の中で吉良氏朝は、世田谷吉良氏を崩壊させただけではなく、北条家からの養子でありながら北条の役にも立ってないダメ殿だといった印象が強かったのですが、晩年をこの寺で暮らした話を知ってから少し見方が変わりました。

もしかして思いやりのあるいい殿様だったのでは?あまり当時の状況がわからないので勝手な推測でした書けませんが、世田谷吉良氏が事実上滅亡した後にこの土地に戻ってくるということは、それなりに覚悟がいるはずです。

下手な滅亡のさせ方をしていれば戻ってこれないはずだし、戻ってきても恨み辛みで昔からの家臣や土地の人に殺されかねません。

それをわざわざ戻ってきたということは、誰しもが納得する降伏劇だったのではないでしょうか。世田谷城は攻めやすく守りにくい城だったと思われるので、戦っても勝ち目がないし、家臣や農民が戦火に巻き込まれないようにと考え、さっさと降伏したのかもしれません。

そう考えると、もしかしたら北条家よりも世田谷や吉良家の方を大事に思うような人物だったのかもしれません。真実はどうなのかわかりませんが、そういった見方をして境内を散策してみると、雰囲気のいいお寺に思えてきたりします。

せたがや百景No.26 弦巻實相院

ー 風の旅人 ー

2018年3月改訂