* 東玉川と東玉川神社について *

等々力と聞くと等々力渓谷を思い浮かべると思いますが、等々力渓谷を含む等々力1~8丁目までの大きな町域を持った地域で、近年は閑静な住宅街、高級マンションが建ち並ぶ地域として知られています。かつて等々力村と呼ばれていた頃は今よりも広大な村域を持っていて、多摩川沿いの玉堤も等々力村の村域でした。更には多摩川の流路変更で取り残されてしまった川向こうの川崎にある等々力も村域に含まれていました。これだけではなく飛び地もあり、現在の玉川田園調布1丁目は等々力村六本松、そして東玉川1、2丁目は等々力村諏訪分(大平分)でした。今でも広い町域と感じますが、とんでもなく大きな村だったようです。

これが明治45年に多摩川の向こう岸は神奈川県に移され、昭和7年の世田谷区成立の際に飛び地の整理が行われ、玉川田園調布町と東玉川町が新たにつくられました。東玉川町は玉川村の東端ということで名付けられ、玉川田園調布の方はすぐお隣の田園調布の宅地開発の成功に味を占めた東急が付近の土地を買いあさり、土地開発を行い、ブランド価値のある名前という事で付けられたようです。昭和28年に隣接する町と町域変更が行われ、昭和45年に新住所表記が行われ、その際に丸子川以南の地が玉堤町として分離され現在に至ります。

このように東玉川町は元々は等々力村の飛び地で、世田谷のほぼ最南端に位置し、北側は世田谷の奥沢本村に接しているものの、残りは下沼部村、雪ヶ谷村といった他の地域に囲まれているといった世田谷の辺境の地といった立地となっています。

元の字は諏訪分。この呼び名はこの地に諏訪社という神社があったから付けられたと言われていますが、別に大平分という呼び方も残っています。奥沢城を守っていた大平出羽守が天文二十年(1551年)に世田谷城主の吉良頼康からこの地を開発するように命が下り、開墾され、砦がここにあった名残だと言われています。それはやはり世田谷の一番の外れといった立地を考えれば納得してしまいます。

諏訪分は、明治以前は民家が10戸程の小さな村だったようです。それでも村には諏訪社があり、この地域の鎮守となっていました。新編武蔵風土記稿によると、「勧請年月を詳にせず。社2間に9尺、同村西光寺の持なり。」とあります。小さな堂宇が江戸時代からあったのは確かなようです。

明治22年に等々力村を含む8ヶ村が合併して玉川村が作られ、この地は荏原郡玉川村大字等々力字諏訪分となります。そして明治42年には政府の合祀令によって本村の熊野神社(現在の玉川神社)に合祀されることとなります。大正12年には目蒲線、池上線が開通し、移住者が増えていきます。

昭和4年頃には住民が増え、諏訪社再興の声が起こります。ちょうどこの頃、玉川全円耕地整理も始まり、諏訪社の跡地を境内地としてまず確保しました。昭和7年には世田谷区に所属した事で、等々力村から独立し、東玉川町となります。昭和14年には前年に社殿を新築した渋谷氷川神社の旧拝殿を、翌年には旧本殿を譲り受けることとなります。この社殿は約400年前の寛永年間(1624~44)に建てられた建造物です。

しかし府庁の許可が下りなかったため、やむなく府庁と協議の上、昭和16、17年に上野毛、或いは野毛の日枝神社を移転遷座するという形をとり、新しい地名に因んで東玉川神社と改称しました。この日枝神社は寛永年間(1624~44)井伊直孝が近江国の日吉大社より勧請したものだとか言われていますが、詳細は不明です。というよりそんな立派ないわれがある神社があるならその地域の村社になっているような気もするのですが、どうなのでしょう。

現在の神社は閑静な住宅街の中に埋まっています。時代は流れて付近は昔では想像もできないような高級住宅街となってしまいました。おかげで多くの人が暮らす町域になったものの、神社が賑わっているかというと、あまりそういった雰囲気は感じません。何度か訪れたものの、神社の掲示板にはいつも駐車場募集の張り紙が貼ってある始末で、社殿の横の敷地にある神楽殿前は駐車する車で埋まっているといった廃れた状態です。色々と内情が大変な事になっているのかもしれません。

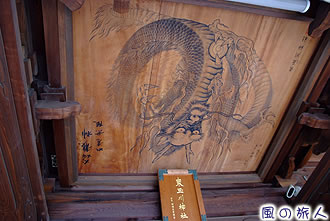

社殿は平成21年に世田谷区の有形文化財に指定されています。社殿自体立派なのですが、拝殿の向拝の天井、要は賽銭箱の真上に見事な火焔龍神像が水墨で描かれている事もここの特徴となっています。これは弘化二年(1845年)に萬遷によって描かれたもので、あたりを祓う高位尊厳と、龍気のすざましさが火焔となって立ち昇り、邪悪を祓う御姿となっています。きっとこの迫力ある龍ににらまれたら賽銭泥棒は逃げて行くに違いありません。というより、そもそも神社のお隣が交番なのでそういう心配はないのかもしれません。