* 旧大蔵村と大蔵氷川神社について *

大蔵町というとどの場所をイメージするでしょうか。多くの人が世田谷通り南部の国立成育医療センター(旧国立大蔵病院)や大蔵運動公園、大蔵団地などをイメージするのではないでしょうか。確かに現住所では世田谷通りの南側付近が大蔵ですが、離れた場所、小田急線の祖師谷大蔵駅にも大蔵の名があります。これは小田急線が開通した頃、この付近が大蔵村だったから付けられた駅名です。

かつての大蔵村は広大で、現在の砧町に小田急線の北側を少々、そして南部も鎌田町に玉川3、4丁目の一部を含む村域を持っていました。その大蔵村に表現が悪いですが、虫食いのように大小十八の飛地として点在していたのが鎌田村です。

昭和30年になると複雑に絡み合った旧大蔵村、旧鎌田村地域の飛び地が整理され、この2村の細長い地形が、北が砧として新しく独立、真ん中が大蔵、南が鎌田といった具合に分けられました。概ね旧大蔵村の山野地域が新たな町域である砧になったといった感じです。

広大な村域を誇った大蔵村ですが、その由来についてははっきりしていません。古い話では、この地を治める石川朝臣豊人という人が延暦7年(788年)に武蔵守となり、さらに大蔵卿となったことから、このあたりを大蔵村というようになったといった話が伝えられています。

面白い話では、「吾妻鏡」によると久寿二年(1155年)に武蔵国大倉館で源義賢が鎌倉悪源太義平によって討たれていますが、この大倉はここ大蔵のことで、館があったのが殿山(永安寺の裏手の丘)で、村社の氷川神社に源義賢などが祀られたといった話もあります。信憑性の薄い話のように思えますが、「源義賢朝臣墳」という石碑も個人宅ですが祀られているそうです。

実際にある記録から推測すると、仁治元年(1240年)に石井石見守兼周やその子左衛門尉兼章が幕府から武州石井郷を賜って移り住んでいます。石井郷は現在の大蔵5丁目の石井戸地区を指していると思われます。更に少し時代を進めると天文二年(1533年)に吉良頼康が大平氏に大蔵村の年貢40貫を与えているという記録があります。これより古い記録があるのか分かりませんが、これが文献で残る最初の記録かもしれません。

そして大蔵6丁目にある永安寺は延徳2年(1490年)に建立されたとされていますが、この寺は元々鎌倉の大蔵ヶ谷に足利氏満が建てたもので、二度の戦火で荒廃したものを遺臣たちが地名の同じこの地に再建したと言われています。この話が真実なら1490年以前に大蔵村なり集落が存在したということになりますが、この史実が後に村の名となった、いわゆる永安寺が引っ越してきたことで大蔵村という地名が付けられたという説もあるので、1490年から1533年の間に大蔵村が誕生した可能性もあります。

寛永10年(1633年)の記録では石高263石と記録されていることから、大きく村が発展しています。これには慶長二年(1597)から12年かけて完成した六郷用水(次大夫堀用水)の影響があったようです。そして「江戸名所図会」には石井郷は明暦年間(1655~57年)の頃、大蔵村と共に多摩郡の内に加えられ、大蔵村の小名となったと書かれているので、この時に大きく村域が加算され、大きな村となったと思われます。

元禄3年(1690年)には石井兼重が家塾菅刈学舎を開き、玉川文庫を創設しました。この石井家に安永7年(1778年)に石井至穀が生まれます。至穀は幼い内から書物に通じた文人で、幕府の御家人として江戸城に長く勤めた人です。湯島の学問所では勤番組頭を務め、嘉永4年(1851年)には書物奉行に任じられています。至穀には玉川紀行といった著書も多くあり、大蔵にとっては郷土の人という位置づけになるでしょうか。石井家の菩提寺である永安寺に彼の墓があります。

明治になると、明治8年に大蔵の東にあった小さな横根村が併合され、明治12年には大蔵、喜多見、宇奈根、鎌田、岡本の各村が連合し、大蔵に役場が置かれました。明治22年にはこれらの村が完全に合併し、新たに砧村が誕生しました。砧の名は、世田谷区の見解を見ると、「古く7、8世紀のころ、朝廷に納める布を衣板(きぬいた)でたたいて柔らかくし、つやを出すために使った道具から生まれたといわれています。女の人の夜なべ仕事として砧の音が響いたことや、その布を染め、多摩川の清流にさらして洗ったことなどは詩情にもうたわれてきました。」との事です。同じく多摩川沿いにある調布とか布田、染地などと通じるものがあります。

明治26年には砧村は神奈川から東京府に編入されます。大正から昭和初期にかけては玉川電車、小田急線が開通し、人口が急増します。昭和11年には砧村が東京市に編入し、世田谷区に属する事となり、砧村は消滅し、世田谷区大蔵町になりました。昭和30年には先に書いたように飛び地整理が行われ、大蔵の北の山野地区は砧の名前が復活し砧町と付けられ、南は鎌田町となり、現在の町域になりました。

大蔵村の鎮守だったのが氷川神社です。境内にある由緒によると、「暦仁元年(1238年)当地の主となる江戸氏が、足立郡大宮(さいたま市大宮区)の御神を勧請したことに始まる。」とあります。仁治元年(1240年)に石井石見守兼周やその子左衛門尉兼章が幕府から武州石井郷(大蔵村)を賜って移り住んでいます。氷川神社や永安寺から東名高速へ続く丘は殿山と呼ばれています。殿山は鎌倉時代に石井氏の館があったからそう呼ばれているとされています。

そうなら石井氏がこの地の鎮守として氷川神社を祀ったと考える方が適切な感じもしますが、喜多見村、宇奈根村の氷川神社と三所明神となっているとなると話は違ってきます。大蔵村だけではなく、喜多見村や宇奈根村にも影響力がなければ三所明神を祀る事はできないのです。

そう考えると、源頼朝の武蔵入国に助力、さらに源平の合戦、奥州征伐などに参戦し、鎌倉幕府の樹立に尽力した功によって喜多見を含む武蔵七郷を賜った江戸氏が創建に関わったと考えるのがやはり自然に感じます。当初、喜多見には江戸氏の一族である木田見氏が住むだけでしたが、太田道灌の台頭によって本家の江戸氏は江戸を明け渡すことになり、1457年に一族を頼って喜多見に住むことになりました。そして吉良氏の配下となり喜多見を守っています。

神社の創建に関しては鎮座年歴不詳というのが実際のところで、氷川神社を勧請したのが、木田見氏の鎌倉時代なのか、江戸氏の室町時代なのかははっきりしません。天文年間(1532~55)には松井坊なる山伏が奉祀し修験道の道場になったといった記録があるので、少なくともそれ以前には宗派はわかりませんが、神社としての形態が整えられていたようです。

大蔵氷川神社には多くの棟札が残っていて、ある程度その歴史が分かります。一番古いものは永禄八年(1565年)で、「武蔵国荏原郡石井土郷大蔵村氷川大明神四ノ宮」と記されています。これはおそらく石井戸に造られた神社のものではないかと思われます。大蔵出身で幕府の書物奉行にもなった石井至穀の書いた「大蔵村旧事項」によると、宇奈根に大己貴尊(一の宮)、大蔵に素戔嗚尊(二の宮)、北見(喜多見)に奇稲田姫(三の宮)、石井戸大神宮に手摩乳(四の宮)、岩戸八幡(狛江市)に脚摩乳(五の宮)が勧請されたとあります。それと一致するにはするのですが、そうなると五所明神となり、また話がややこしくなってしまいます。

その他、明暦二年(1656年)の棟札には再建した事。文政年間(1818~30)の棟札には本殿および拝殿が再建された事など詳細に記してあります。本殿は文政7年(1825年)に造られたもので、現川崎市の上平間村の大工、渡辺喜右衛門源暁の作。彫刻は渡辺徳次郎源棟績の作で、江戸時代後期の建築的特徴をよく現しており、数点伝わる棟札とともに、世田谷区の有形文化財に指定されています。

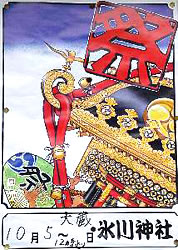

創建に関してはどうであれ、石井氏を中心とした大蔵の人々によって守られてきた神社であるのは確かなようです。明治10年に村社に指定され、明治41年には合祀令により、石井戸の愛宕神社、横根の稲荷神社が合祀され手いるほか、7つ宮も境内に祀られています。以前、拝殿内に飾られていた絵馬、板絵着色大蔵氷川神社奉納絵図は世田谷区指定有形文化財に指定されている貴重なもので、今では損傷が酷く保管されています。

この絵馬は明治7年に氏子によって奉納された畳一畳ほどの大きなもので、明治初頭の大蔵村氷川神社周辺の風景がよく表現されています。その絵には氷川神社には二の鳥居まであるのですが、現在は階段の上にしかありません。寛政七年の棟札に石鳥居と石灯籠を造るとあり、その鳥居が現在で言う階段の下に一の鳥居としてあったのですが、平成七年の台風で大きな木が倒れ、その下敷きとなり倒壊。そのまま撤去されてしまいました。

現在の社殿は平成元年に再建されたものです。その他境内には・・・、絵馬と同様にとくに何もなかったりします。昔からそう変らない神社のようです。