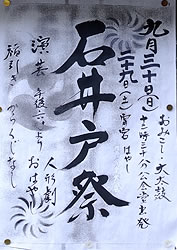

* 石井戸と愛宕神社について *

かつて大蔵村はとても広く、北部の砧、そして南部の鎌田や玉川の一部を含む地域でした。世田谷村に匹敵するぐらいの広さを持っていたとも言えます。その大蔵村で古くから栄えていた地域は二カ所あり、一つは大蔵村の中心部であり、大蔵氷川神社や永安寺を中心とする本村。そしてもう一カ所が石井戸です。石井戸は石井土とも書かれ、本村の北側、仙川を中心にした水田谷地域で、だいたい現在の大蔵5丁目になります。地元の人に聞くと高速の北とか南といった言い方をすることが多く、東名高速道路の高架がこの地の現実的な境界線となっているようです。

石井戸は世田谷城主の吉良氏に属する平家系統の石井兼実が吉良氏と共に関東にやってきて代々この地に暮らしたからその名が付いたという説と、「江戸名所図会」では、仁治元年(1240年)に石井石見守兼周が鎌倉幕府より武州石井郷を賜って移り住んだとあり、この石井郷は明暦年間(1655~57年)の頃、大蔵邑と共に多摩郡の内に加えられ、大蔵村の小名となったと書かれています。どちらが本当なのか分かりませんが、どちらにせよ古くから中心となる人物がいてそれなりの集落を形成していたことが伺えます。

これだけなら「石井」といった地名になったはずですが、石井戸と付いているのは、この付近は仙川が大地をえぐるように流れていて、両岸とも国分寺崖線のように急な斜面になっています。その斜面の下には随所に泉が湧き出て、仙川に流れていました。そういった土地柄を表し、石井と井戸をかけて石井戸になったようです。

面白い逸話も残っていて、「大蔵の名水青病をなおす」といった話で、江戸時代、世田谷で青病が流行し、各村の名主たちが代官の屋敷に集まって解決法を相談してもいい知恵は浮かびませんでした。しかし不思議なことに大蔵村の石井の井戸水(湧き水)を飲むと青病にかからないと言うではないか。この話が噂となり、石井の井戸水を飲むと青病にかからない、不治の青病が治るというので近くの村から人々が桶や、とっくりを持って石井戸の水を貰いに来たそうです。しかも大蔵や石井戸の人々は訪れる人たちにお粥などを気前よく振る舞ったとか。大蔵、石井戸は水が豊かで、人々は気前がいいといった村民性を表す話となるようです。

こういった水が豊かな石井戸には大蔵の本村とは別に氏神を持っていました。それは愛宕さんを祀る愛宕神社です。歴史についてはよく分かりませんが、大蔵氷川神社に残っている棟札の中に永禄八年(1565年)もので、「武蔵国荏原郡石井土郷大蔵村氷川大明神四ノ宮」と記されているのがあります。

昔は氷川神社を祀っていたようです。これが愛宕神社の前身なのか、新たに勧請し直したのかは分かりませんが、明治41年には合祀令により大蔵氷川神社に移されました。仙川に架かる愛宕橋がその名残りとなります。愛宕神社があったのは仙川の東側の斜面で、この付近は茅刈り場となっていたそうです。現在でも大蔵3丁目公園などから湧き出る水が流れる小川が流れ、とても静かな場所です。

合祀後には御嶽講も盛んな地域だったので御嶽神社よりミタケサンを勧請し、祠に祀られています。合祀以前にもこの場所には小さいミタケサンの祠があったようですが、愛宕神社の境内社といった感じだったのでしょうか。資料がないのでわかりません。

このほかにも石井戸には五穀豊穣を祈る神社として石井神社がありました。これは現在の世田谷通りの北側の団地内の斜面に跡地の碑が建てられています。妙法寺境内にも地域内にあった稲荷社が移され、初午祭が今でも執り行われていたりと、大きな神社はないものの、人々の心には神様がいて、素朴な神事や風習が守られている地域であります。