* 旧代田と代田八幡神社について *

環七通りが小田急線と交わる付近の西側にかつて代田村の村社だった代田八幡神社があります。環七の向こう側は世田谷代田駅なので、駅からもほど近く、環七沿いでもありとなかなかいい場所に立地しています。

氏子地域である旧代田村は現在の代田1~6丁目の他に、現在の大原1、2丁目、そして飛び地として現在は代沢に含まれる松代、溝ヶ谷、山下地域といった大きな町域を持っていました。そして隣の下北沢村とともに元禄八年(1695年)から幕末まで天領地として幕府の支配下に置かれていたという歴史を持っています。

現在の町域の代田1~6丁目になったのは昭和39年の住居表示実施によってです。そのときにこの付近の飛び地が全て整理され、特に複雑だった代田村と下北沢村の間には新たに代沢という地名ができました。これは言うまでもなく代田と下北沢を併せた地名で、飛び地付近の町域が見た目上すっきりとしましたが、目に見えない歴史の積み重ねである氏子町域は今でも残っていて、代沢はお祭りになると旧代田村地域と旧下北沢村地域に分かれます。

代田の地名の由来には面白い言い伝えが残っています。なんでもダイタの名は伝説の巨人ダイダラボッチに由来しているとかなんとか。かつて代田村には長さ約百間もあるような右片足の跡をした窪地があったそうです。その形もリアルで、爪先あがりに土深く踏みつけたような形をしていて、踵(かかと)付近には小さな堂が建ち、その傍に湧き水の池があったとか。この湧き水のおかげで凶作になることがなったっとも伝えられています。この足跡のような窪地のことを人々は「だいだらぼっち」と呼び、それがいつしか村の名「だいた」となったそうです。

室町時代から戦国時代かけて世田谷城を築いて世田谷を治めていたのは吉良氏でした。吉良氏は小田原北条氏と婚姻関係を結んでいたため、天正18年(1590年)の小田原の役での北条氏の滅亡とともにこの地を去りました。その翌年、この地に残って帰農した吉良氏の家人7家(代田7人衆)が宇佐八幡宮(現在の世田谷八幡宮)から八幡神を勧請して祀ったのが代田八幡神社の創建とされています。

江戸時代になると代田村は発展していき、天和元年(1681年)に現在地とほぼ同じ場所に立派な宮造りの社殿等が建立され、地元の人々からの篤い信仰を集めていったそうです。その後、明治6年には境内の立ち木を売り払い、石垣、大鳥居、灯篭などを新調するといった苦しいやり繰りを行って、翌7年には村社に指定されました。明治12年には神楽殿を新築しますが、ここからは不幸な歴史が続きます。

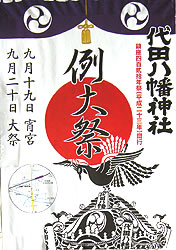

翌13年には暴風雨で社殿や樹林が壊滅的被害を受けます。村を挙げて社殿の復興に取りかかるものの、その資材などが火災で焼失。明治20年にようやく再建を果たしますが、大正時代になると関東大震災で鳥居などが倒壊、更には昭和20年の戦災で社殿など全てが焼失してしまいます。現在の社殿などの建物全て戦後に再建されたものです。昭和30年代には環七が整備されたことで、境内の東側が削られてしまいました。最近では平成23年には鎮座420年祭が齋行され、拝殿などが新しく建て替えられました。

ここ代田八幡は幾つか特徴的な事があります。まずちょっと変わった立地をしていて、境内の脇に環七を渡る歩道橋が設置されています。そのため日中に境内を通り抜ける人が多いことです。お参りする人とは違いますが、世田谷の神社で日常的に境内を歩いている人が多いのはここと観光客の多い松陰神社ぐらいでしょうか。神社の境内は普通の道路や通路と違って歩くと気持ちが落ち着くものです。道路で他人とすれ違っても何も感じませんが、境内だと軽く会釈してしまう感覚になるのではないでしょうか。それに普段から神社を身近に接していれば神社に対する愛着もわき、祭りなどのイベントに参加したくなるというものです。そういった意味では付近の住民の身近な存在として親しまれている感じがします。

代田八幡を有名にしているのが、区の無形民俗文化財に指定されている「代田餅つき」です。毎年1月第3日曜日に神社境内で地元の三土代会(保存会)によって行われます。江戸時代天保年間から代田地区に伝わる昔ながらの独自の餅つきで、餅つき唄で調子をとる「コネドリ」、6人または8人で行われる「カケ搗き」が特徴で、特に8人のつき手が臼を取り囲むようにして威勢よく餅を搗く「八人搗き」は華やかで、他では類を見ないものです。

ここ以外でも新年の区役所での祭りやせたがや梅祭りなどでも実演を行っています。その他、夏には境内で盆踊りが3日間に渡って行われるのも区内では珍しいことです。その時には多くの屋台が境内に並び、浴衣を着た住民が集まり、秋祭りに負けないぐらい境内の雰囲気がよくなります。