* 旧三宿村と三宿神社について *

三宿といえば、オシャレなカフェが建ち並ぶエリアとして全国的にも知られています。その象徴的なのが国道246号線の三宿交差点から南北に延びる道沿いで、ここにはオシャレなお店が多く並んでいますが、住所が三宿という店はそんなに多くなく、大部分が池尻、そして太子堂も少し含まれています。

町域としての三宿は池尻と三軒茶屋(太子堂)の間にある小さなエリアで、三宿1丁目と二丁目で構成されています。三宿の名は隣が三軒茶屋というのもあって、三軒の宿があった町といった印象を持ってしまいますが、「水が宿る」が訛って三宿となったというのが有力な説のようです。三宿神社もかつては井戸から水が出ていたようですが、隣の幼稚園を建てたら水が出なくなってしまったとか聞きました。

三宿神社は明治18年に創建された比較的新しい神社です。江戸時代には三宿村に神社がありませんでした。明治時代になり、国家神道政策、神道国教化政策によって多聞寺が廃寺となり、その跡地や毘沙門堂を利用して神社に改めたのが三宿神社の始まりです。そのときは毘沙門堂がそのまま本殿となり、堂内に安置されていた毘沙門天像もそのまま祭神として崇めていましたが、神仏分離の原則に従って大物主命に改め、更には現在の倉稲魂命に改められました。

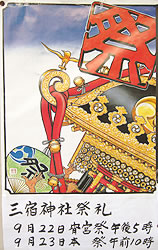

このご神体だった毘沙門天像は、昭和20年のアメリカ軍の爆撃にも焼け残り、現在も神社に安置されています。そのため現在でも神社の前に毘沙門天の名が刻まれている門柱が建っていたり、祭礼の際に「毘沙門天」の幟が立てられたりと、地元の人にはお稲荷様でありながら「毘沙門さま」でもあり続けているようです。

烏山川緑道に面して三宿神社の入り口があります。隣は幼稚園で参道を入っていくと、少し上り坂となり、神楽殿のある広場に至ります。神楽殿は空襲の際に焼け残った建物の一つで、新しい神社ではありますが一応この神社で一番古い建物となります。

この広場の隅っこには、ひっそりと武者小路実篤の筆による石碑が建っています。これは昭和31年に太田道灌の江戸築城五百年を記念したもので、かなり字が薄くなっていますが、江戸城の石垣に使われた石に「過去五百年之進歩道灌不知、未来五百年之進歩我等不知、石又沈黙」と刻まれています。またこの広場にはイチョウの木が多く、晩秋になると広場一面が黄色い絨毯を敷き詰めたようになります。

神楽殿のある広場からさらに登ると拝殿と本殿、そして境内社の稲荷社があります。本殿は多聞寺の毘沙門堂を利用したものが最初に使われ、昭和7年には新しく建て直されました。しかしながら昭和20年の空襲で焼けてしまい、現在の本殿は昭和24年に郊外の軍需工場にあった神社の建物を譲り受け、移築したものだそうです。拝殿は昭和42年に新築したものなので、まだ新しい感じがします。

この社殿のある広場の東側はフェンスを隔てて墓地があります。これは多聞寺だった名残で、当時の墓地がそのまま残されています。現在どういう扱いになっているのかわかりませんが、神社に隣接して墓地だけが残っているのはそういった歴史的経緯があります。

神社の後ろ側は三宿の森公園となっています。かつて法務省の研修所などに使われてきた土地で、住民運動によって再開発を免れ、公園として整備されました。本殿のある付近は木々が茂って入れないようになっているので、鎮守の森のような雰囲気を少し感じることができます。

そのほかでは、昭和60年に社務所を新築、平成12年に稲荷社の移設、平成13年に神輿庫の新築、平成16年に神楽殿の屋根の葺き替えなど境内の整備が行われ、平成18年には境内入口に玉垣を新設し、毘沙門天の標柱を建立したりと、少しずつ整備が行われています。