* 奥沢海軍村について *

庭付きの家が多い地域です。

「奥沢海軍村ゆかりの風景」というのは、世田谷にあってなかなか魅力的なタイトルです。

それと同時に、なぜ海のない奥沢に海軍?一体何があるの?といった事を強く思うタイトルではないでしょうか。

やはり海軍といえば港町や海の見える場所がふさわしく感じます。その象徴的なのは海軍指令本部があった広島の呉です。

現在でも残る旧呉鎮守府司令長官官舎や当時の赤レンガ倉庫などの旧跡はもちろん、目の前に広がる湾に海上自衛隊の軍艦や商船などが浮かぶ様子を眺めると、そのロマンというか、雄大さに心ときめきます。

これはぜひ見てみたい。とりあえず行けば何か海軍らしいものがあるだろう。地域風景資産の情報が少ない頃でもあったので、何も調べずに奥沢駅北側の奥沢2丁目を訪れてみたのですが、そこにあったのは普通の・・・、いや普通よりも随分と高そうな住宅地でした。

一軒一軒の庭が広くて、垣根もあって、区画も整理されているときたら、成城と同じだな・・・といった感想しか出てきません。

同時に第一回選考の「大ケヤキのある散歩道-けやき道」も海軍村のすぐそばで、ここも同じような住宅街の一角にある風景でした。

何が海軍村なんだろう。単に高そうな住宅地ではないか。いまいちよく分からないまま奥沢から撤収してしまいました。

電柱の後ろにひっそりとあります。

海軍村について調べてみると、今では海軍村跡の碑が建っているのと、数軒の家にその名残が見られるだけでほとんどその痕跡が残っていないとのことでした。

漠然と歩いても特に何も見つけられなかったわけです。

海軍村がこの地に形成されたのは大正末期から昭和の始めにかけてのことです。

正確には大正13年にこの地域の地主である原氏と海軍省の互助会水交会が土地の賃貸借契約を締結しているので、大正13年以降から徐々にこの地に入植が始まっていきました。

最初は5軒だったのが、大正の終わりには17軒になり、海軍の関係者が多く暮らすこの地域はいつしか海軍村と呼ばれるようになっていきます。

昭和10年頃が最盛期となり、30世帯ほどがこの地区に暮らしていたようです。この地に住居を構えていたのは主に海軍の将官・佐官ら高級将校でした。

土とみどりを守る会によるものです。歴史などが紹介されています。

なぜ奥沢だったのか。それは海軍の事情によります。

当時の日本帝国海軍の基地は横須賀にあり、一方海軍省は霞ヶ関にあり、また上大崎(目黒)にも海軍大学校と海軍技術研究所がありました。

こういった施設を行き来する軍人にはこの奥沢と限らず東京西部は暮らすのに立地条件が良かったのです。

それとともに大正12年には関東大震災が起きた事も無関係ではないかもしれません。

関東大震災を契機に世田谷区の人口が爆発的に増加していくわけですが、それは密集した地区の大火事やパニックにより首都機能の崩壊など、東京中心部の脆弱性と郊外の安全性を多くの人が認識されたことにあります。

特に軍関係者は痛感したはずです。海軍省がいくら最新鋭の兵器を擁して軍事力を誇っても、それを統率すべき者がいなければ意味がありません。

万が一首都を攻撃された場合などといったことも想定して、国防上の理由から郊外に住居を構える事になったという見方もできます。

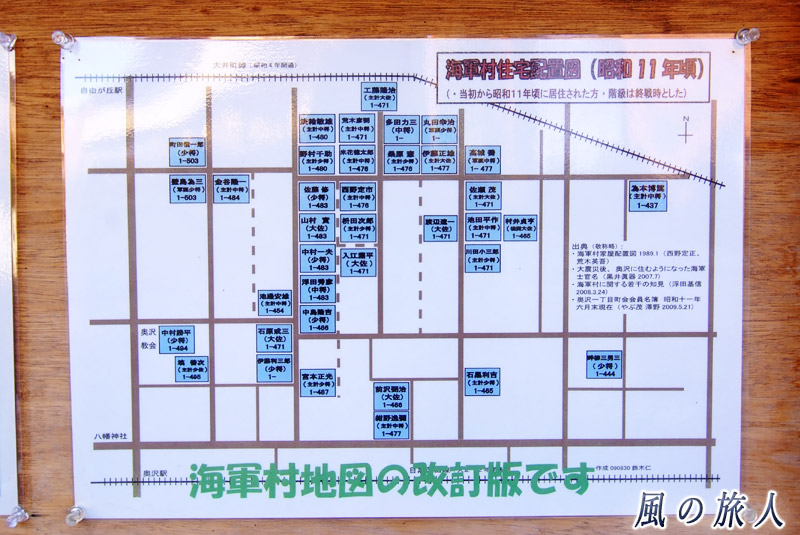

当時暮らしていた海軍関係者が記されています。

それだけなら奥沢以外でもよかったわけですが、奥沢が選ばれたのは関東大震災と同じ年に目蒲線の奥沢駅が開業したことにあります。

そして昭和になってから東横線が全線開通したこともその後の海軍村の発展につながりました。

この海軍村のある奥沢2丁目付近は玉川村に属していながら、玉川全円耕地整理事業よりも先に区画整理を行っていて、ちょうどその時期にこの付近で住宅地を探していた海軍のニーズにぴったりと当てはまったともいえます。

これは海軍が要求したのか、はたまた地主の方が先見の目があったのか分かりませんが、玉川村で行われていた玉川全円耕地事業は土地所有者の損得が関わるので揉めに揉めてなかなか事業が進みませんでした。

それを傍目に地主だった原氏は全円耕地整理事業自体が起きる前年、奥沢の他の地域と比べるなら約5年前に独力で区画整理を行っています。

この地域は明治22年以前は調布村(大田区田園調布)の飛び地でした。それが明治22年4月の市制町村制による大規模な統合によって、玉川村奥沢に所管変更となりました。

玉川村の中でも新しく入ってきた余所者といったことがあり、玉川全円耕地事業に協調して区画整理を行うのではなく、抜け駆け的にさっさと区画整理をしてしまい、海軍に貸したという背景もあるようです。

こういった事情で、鉄道が開通したばかりで辺りには何もないような土地ながら、区画整理が行われていて、都市部に近い割に土地が安価であり、海軍関係者には利便性がそこそこ良かったことで、この奥沢に海軍村が形成されていきました。

ちなみに当時の土地賃借契約証書によると、賃借料は坪単価8銭だったようです。

大正14年築の海軍村初期の建物です。南国的な雰囲気が少し感じられます。

海軍村とはどういった様子だったのでしょう。海軍村といわれていますが、実際には海軍軍人に混じり陸軍の軍人も少し住んでいたようです。

ただ陸軍軍人が固まって生活することはなかったようで、このへんは海軍、陸軍の習慣の差というのがあるのかもしれません。

一般的に海軍の軍人は狭い船内で生活していることに慣れているので、地上でも狭いコミュニティーで暮らすことに対してあまり苦にならないようです。

そして周囲との協調性を重んじます。例えばこの海軍村でも最初に誰かが洋風の建物を建てれば、村全体がそういった風潮の建物になり、棕櫚(シュロ)を植えると、それを真似て他の庭にもシュロが植えられていくといった感じだったようです。

この界隈ではシュロの木がそびえているお宅が何件もあります。

当時の海軍村の住宅の大半は約200坪といった広い敷地に木造平屋で外壁下見板張りの洋風住宅を建てていました。

洋風の建物を好むところは海を渡る海軍らしいところでしょうか。それに土地の使い方もものすごく贅沢です。

敷地は低い垣根で区切られ、庭には多くの木を植えていました。当時海軍村ではシュロを植えるのが流行っていたとか言われています。

現在でも海軍村を歩いていると独特なシュロの木をよく眼にします。一般の人も植えていたようなので、シュロのある家が必ずしも軍人の家だったというわけではありませんが、かつて海軍村と呼ばれていたころの名残となります。

このシュロという木はヤシ科の南国の木です。これは海軍が推進役を果たしていた南方攻略のいわゆる「南進熱」の表れではないかとも言われることがあります。

夏になると幹の頂きに黄色い粟粒のような花を咲かせますが、これは南国的に少々青臭いにおいがします。夏の暑さの中でこういった南国の臭いをかいで、潜在的に南国へ思いをはせていたのかもしれませんね。

昭和12年築、一般人の住居だったようです。平成26年に取り壊されました。

現在の海軍村を歩くと比較的敷地の広い住宅が並ぶ高級住宅街といった感想になるかと思います。

戦前までの奥沢2丁目の敷地面積は一軒あたりだいたい200坪が標準的な広さだったとの話ですから、相当な広さです。それが現在まで引き継がれて、庭が広く垣根が設けられている家が並ぶ風景となっています。

ただ近年では相続で土地が分割されたり、老朽化した家を建て直す際に土地を半分売ったり、一軒家だった場所に大きなアパートが建てられたりと、この地域の町並みや緑の多い景観が変わってしまいました。

現在でも当時の面影を残す家が数軒ほど残っています。平屋の家を今でも使用しているお宅などは余程愛着があるんだろうなと感じてしまいます。

また、海軍関係者ではなく、一般の人が建てた当時の木造住居も数軒残っています。ただそういった家も気が付くと新しい家に変わっているといった感じで、海軍村の面影を求めるのは年々難しくなっているのが実際です。

この界隈では木造建築はほとんど見られなくなってしまいました。

住宅ではその痕跡が消えかかっていますが、大きい視点、区画では奥沢村だった頃の名残があります。

奥沢2丁目の海軍村付近は玉川全円耕地整理事業に先駆けて区画整理を行ったものだから、他の玉川地域と微妙に区画がずれています。

そのため道がうまく連絡していませんし、道幅も少し狭いです。

車だと少々不便を感じるかもしれませんが、逆を言えば通り抜けもしにくいので、これはこれで車の通行が少なくていいのかもしれません。